19 juin 2025

NICOLE CROISILLE CONTRE LE PLAY-BACK par Bernard Hennebert

Pour écouter l’article de Bernard lu par Jean-Marie Chazeau, cliquez sur le lien ci-dessous:

Nicole Croisille militait aussi, à sa façon. C’est sans doute un aspect moins connu de sa personnalité. Elle était notamment une artiste qui s’opposait publiquement et avec courage au play-back. Je vais aborder ici cette thématique pour lui rendre hommage au triste moment où elle nous quitte. Bien entendu, ceci n’est qu’un tout petit aspect de sa personnalité, comme vous pouvez le découvrir sur la page fort documentée de wikipedia qui lui est consacrée (1).

Nicole Croisille militait aussi, à sa façon. C’est sans doute un aspect moins connu de sa personnalité. Elle était notamment une artiste qui s’opposait publiquement et avec courage au play-back. Je vais aborder ici cette thématique pour lui rendre hommage au triste moment où elle nous quitte. Bien entendu, ceci n’est qu’un tout petit aspect de sa personnalité, comme vous pouvez le découvrir sur la page fort documentée de wikipedia qui lui est consacrée (1).

Heureusement, l’Asymptomatique peut vous offrir ce type d’informations que, probablement, peu d’autres médias vous détailleront (rien, à ce sujet, dans Le Soir, La Libre ou Libération).

Avec au moins une exception ? Le 4 juin 2025, jour de l’annonce du décès de Nicole Croisille, Françoise Baré, la responsable éditoriale « culture » de la RTBF, a indiqué dans sa séquence diffusée dans le JT de 13H (avec une rediffusion sur TV5 à 13H30) que Nicole Croisille « ne voulait jamais de play-back, ni à la télé, si sur scène ».

Côté télévision, la grande majorité des chanteurs ont intérêt à préférer du lipping car le son de leur enregistrement «studio» est souvent plus performant que celui d’une vraie captation. Ceux qui osent y chanter vraiment sont donc perdants si ces enjeux ne sont pas signalés au public à chaque prestation. Ne pas prévoir une incrustation « play-back » (total ou partiel) sur un coin de l’écran durant toute la prestation (comme cela se pratique souvent pour le « direct ») constitue donc une incitation à développer le faux en lieu et place de la création. C’est bien cela que Nicole Croisille expliquait le 27 avril 1991 à Bernard Pivot. L’animateur proposait ce soir-là un numéro spécial de « Bouillon de Culture » dédié au play-back.

Nicole y déclara : « Il y a un leurre lorsqu’il y a des chanteurs qui chantent véritablement et les autres en play-back, un micro à la main. Le public n’a plus la possibilité de créer une échelle de valeur ».

Je peux témoigner que cinq ans plus tôt, j’ai vu la chanteuse défendre ce point de vue avec panache à plusieurs reprises. C’était en décembre 1986 en Belgique au cours de quatre débats de j’avais animé avec elle aux Chiroux à Liège, au café La Ruche à Marcinelle, à la Maison de la Culture de Tournai (à l’époque, au Bd des Frères Rimbaut) et au Botanique à Bruxelles.

Même le patron de Sony Music !

Ces playbacks, sont-ils un problème mineur ? Marie-France Brière, qui avait dirigé l’unité de divertissement d’Antenne 2 et de TF1, déclara dans cette émission de Pivot, à propos de Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker : « Ils ont beaucoup d’argent pour produire leurs émissions, mais comme ils les produisent eux-mêmes, peut-être qu’ils mettent moins de moyens qu’il n’en faudrait pour que les chanteurs chantent en direct ».

Ces playbacks, sont-ils un problème mineur ? Marie-France Brière, qui avait dirigé l’unité de divertissement d’Antenne 2 et de TF1, déclara dans cette émission de Pivot, à propos de Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker : « Ils ont beaucoup d’argent pour produire leurs émissions, mais comme ils les produisent eux-mêmes, peut-être qu’ils mettent moins de moyens qu’il n’en faudrait pour que les chanteurs chantent en direct ».

La solution que soutenait Nicole Croisille et de nombreux artistes à l’époque n’est toujours pas appliquée aujourd’hui, alors que le problème persiste. Ce combat est malheureusement rentré dans l’ombre.

Pourtant, naguère, d’éminentes personnalités de l’industrie culturelle souhaitaient une évolution. Également invité à ce « Bouillon de culture », Henri de Bodinat, le patron de « Sony Music », y déclara : « Je pense que le problème essentiel, c’est effectivement que le téléspectateur sache ce qu’il regarde. On doit dire au téléspectateur : ceci est un play-back complet ou partiel. Une fois qu’on l’a dit au téléspectateur, celui-ci va décider de regarder ou non. Il est libre. ».

Refus de micro

Remontons le temps. Nous voilà une dizaine d’années plus tôt. Des ingénieurs du son ont refusé de donner de (vrais) micros aux chanteurs qui faisaient du play-back à la télévision. Mais plusieurs de ces derniers apportèrent eux-mêmes au studio leurs micros factices qu’ils assimilèrent à des accessoires de scène. Les empêcher de les utiliser aurait été dénoncé comme une atteinte à leur liberté d’expression et donc cette action symbolique fit “pchitt!”.

J’ai retrouvé une note de la « Section prise de son vidéo fixe » (SNRT; CGT; SURT ; CFDT) écrite à Paris et datée du 14 mars 1980 : « Les professionnels du son de la video fixe décident, à dater de ce jour, de ne plus diffuser d’éléments enregistrés (play-back) lorsqu’il sera fait usage d’un micro de scène factice. Inquiet du caractère de contagion de cette pratique, véritable tromperie vis-à-vis du public, l’ensemble des personnels de la prise de son a adopté cette résolution à l’unanimité ».

Une pub dans “Libé” contre le play-back

Ce projet ne se concrétisera pas sur le long terme. Il faudra alors attendre 1990 pour que ce mette en place en France la campagne de presse intitulée « Play-back, de qui se moque-t-on ? ». Elle fut fut orchestrée par la SPEDIDAM et le SNAM.

La première, c’est la société française de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes. Quant au second, le SNAM, c’est l’Union nationale française des syndicats d’artistes musiciens de France CGT.

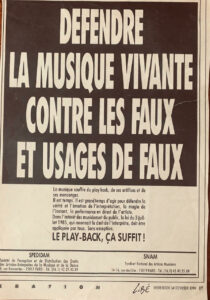

Le logo du dossier de presse, de la pétition et des pins représente une flaque de sang s’échappant d’un violon et son archet abandonné au sol. Un encart publicitaire parait dans le quotidien Libération du 14 février 1990. Il est intitulé « Défendre la musique vivante contre les faux et usages de faux ».

La revendication y est ainsi formulée : « La plupart des émissions de variété sont en play-back. Et maintenant, c’est le tour des concerts. Le public est dupé et les artistes lésés. Il est temps d’agir. Il faut défendre la performance des artistes et la vérité du direct. Je soutiens la campagne lancée par les artistes-interprètes pour que vivent la musique et la création. C’est pourquoi je signe la pétition contre l’invasion du play-back ».

Parmi les premiers artistes qui applaudissent cette action : Philippe Noiret, Paco Rabanne, Yves Duteil, Bertrand Tavernier, Manu Dibango, etc. En Belgique, cette campagne de la SPEDIDAM et du SNAM est soutenue également par divers créateurs dont Henri Pousseur, Pierre Bartholomée (musique contemporaine), Mamemo, Christian Merveille (chansons pour enfants), Steve Houben, Michel Herr (jazz), etc.

Cette problématique semble garder son importance pour le public, contrairement à ce qu’expliquèrent en interview quelques animateurs belges de télévision publique ou privée dans une enquête publiée par L’Instant, le 27 septembre 1990.

Philippe Luthers (RTBF) y déclare: « Le play-back ne trompe pas le téléspectateur qui, je crois, ne se pose pas ces questions ». Et Alain Simons (RTL TVI), de renchérir : « Le téléspectateur s’est fait au play-back systématique »

À la même époque, un sondage réalisé par IPSOS indique qu’il est très (64 %) et assez (26%) important qu’un artiste soit capable de chanter ou de jouer en direct. Cette enquête montre également que 72 % des sondés souhaitent qu’on leur donne le moyen de différencier le direct du play-back. Bon, je ne crois pas beaucoup à la fiabilité des sondages et tout dépend aussi de la question posée. Comme ce sondage a existé, je vous le mentionne à titre indicatif… et je n’allais quand même pas terminer cette chronique par un micro-trottoir !

Bernard Hennebert

No Comments