28 août 2025

TOUJOURS TROP DE SARDOU EN 2025 par Bernard Hennebert

Pour écouter l’article de Bernard lu par Jean-Marie Chazeau, cliquez sur le lien ci-dessous :

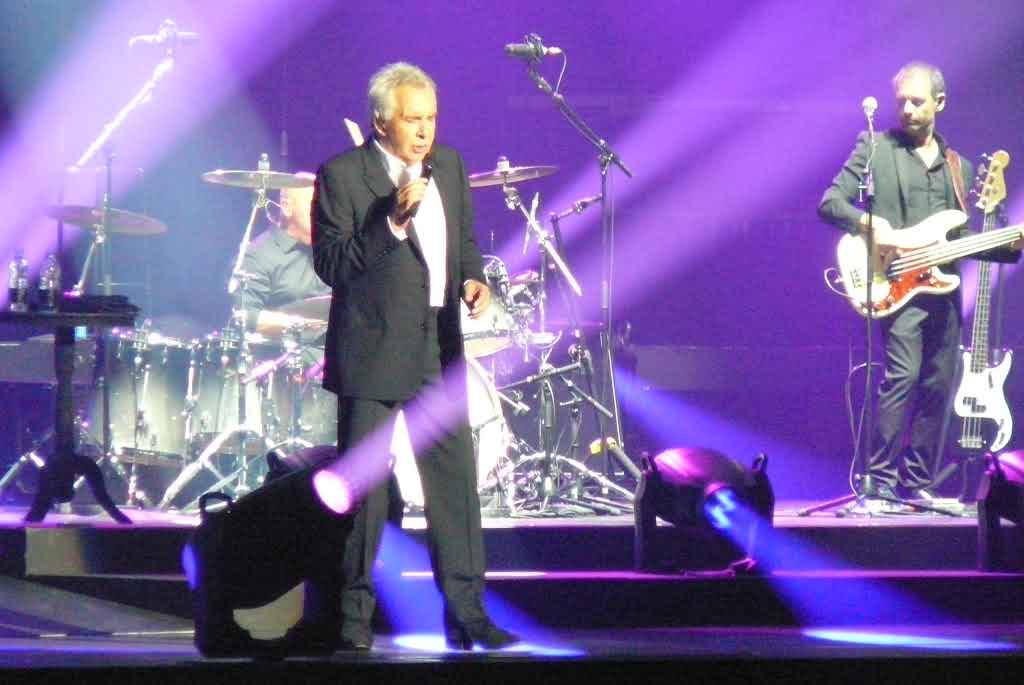

Vendredi 29 août 2025 : France3 nous impose du Michel Sardou de 21H10 à 01H00.

Très souvent, cette chaîne du service public manque de pluralisme dans son divertissement du vendredi soir : très souvent, les yéyés, ou Dorothée et Cie. Comme si, ni Béranger, Ni Catherine Ribeiro, Ni Maxime le Forestier, ni Colette Magny (etc.) n’avaient enregistré un tour de chant ou n’avaient été le sujet de reportages. Pour Sardou, ces jours-ci, c’est double dose: carrément les deux programmes de la soirée.

Alors, en guise de contre poison, voici bien des informations vérifiées à son sujet, mais fort peu médiatisée – voire pas du tout. Et, même si vous êtes un spécialiste, notamment parce que vous l’avez combattu, vous allez être surpris.

Par deux fois, placardisé

Le 15 mars 2012, alors que le tournage a commencé depuis près de deux mois, le chanteur Michel Sardou change subitement d’avis à propos du documentaire que France2 a décidé de lui consacrer. Il ne veut plus de l’émission « Un jour, un destin », présentée par Laurent Delahousse, et dont la diffusion était prévue pour la rentrée de septembre 2012. Le Figaro du 26 mars 2012 précise à ce sujet : « C’est une première à ce stade du projet. Pourtant, quelques mois plus tôt, la production et l’artiste – fan de l’émission – s’étaient entendus. Las, l’équipe de journalistes et de techniciens s’est retrouvée au chômage. Le chanteur-comédien a sans doute réalisé l’impact de l’émission et a eu peur de se dévoiler… ».

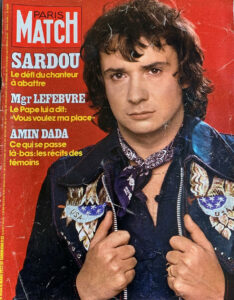

Paris Match : sa une lors du concert de Forest-National

Par un appel sur mon GSM émanant de Magoto Presse, je suis informé de ce revirement alors que je visitais l’exposition Sempé organisée par l’Hôtel de Ville de Paris. Venant de Bruxelles, j’attendais de cette façon bien agréable des instructions pour rejoindre le lieu de tournage. Je devais en effet être interviewé pour ce programme, désormais avorté, comme témoin privilégié à propos d’une série de concerts de Sardou malmenés en 1977.

Voilà donc trente-cinq années que je rongeais mon frein pour présenter ma version des faits, différente de ce qu’ont rapporté nombre de médias. Entre-temps, Michel Sardou a régulièrement eu l’occasion de repréciser son propre témoignage, et donc à sens unique. Où est la vérité historique, sans confrontation des sources?

Le pire, c’est que près de cinq ans avant ce revirement du chanteur face à un véritable travail d’investigation, j’avais déjà vécu une aventure assez analogue, et également sans issue. France Télévisions avait cette fois-là aussi financé mon voyage Bruxelles-Paris pour répondre à une interview sur la même thématique. Donc, ce sera deux occasions pour rien.

En effet, le 25 juin 2008, Fabienne Bardou, d’Air Prod, m’avait convié près de l’Opéra Bastille pour tourner un long entretien filmé pour un documentaire destiné à être diffusé sur France 3.

Je devais y rejoindre Louis-Jean Calvet, le linguiste engagé qui avait naguère coécrit avec Jean-Claude Klein un essai sulfureux et fort documenté, « Faut-il brûler Michel Sardou? », paru en 1978 aux Éditions Savelli. Cette fois-là, l’enregistrement fut bien mis en boîte – mais l’émission ne sera jamais diffusée. Sans aucune explication, à mon égard du moins.

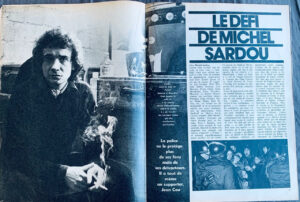

Paris-Match, pages intérieures

Par contre, le 10 septembre 2012, France3 présente à 20H45 « Qui êtes-vous, Michel Sardou? », un film inédit de Mireille Dumas. Selon Le Nouvel Obs du 6 septembre 2012, c’est un calvaire de 120 minutes où il ne se passe presque rien, où l’auteure du document ne pose pas, à l’inverse de ce à quoi elle nous a habitués durant toute sa carrière, « ses questions très délicates avec un sourire désarmant ». Titre de cet article: « Manque d’entretien ».

Aucun travail d’investigation critique. Toutes les personnalités interviewées y utilisent la brosse à reluire. Pour l’affaire Sardou, on y apprendra de la bouche du principal concerné que sa chanson « Je suis pour » fut une erreur dans sa carrière. Mais face à cet aveu, aucune relance de la part de Mireille Dumas. Ni un: « Qu’en fut-il réellement de vos rapports éventuels avec l’extrême droite, de votre proximité avec des journalistes de Minute? ». Ni un: « Pourtant, trente ans après, en 2007, sur le plateau de Marc Olivier Fogiel, vous faisiez à nouveau l’apologie de la loi du talion? ».

Mais quelles sont donc à ce sujet les informations qui n’ont pas été communiquées au public? Sont-elles importantes? À chacun de mes lecteurs de se faire son opinion. Je vous livre ci-dessous toutes les données que je détiens sur cette thématique, ayant été moi-même un des acteurs de ce chapitre de l’histoire de la chanson française.

En sachant que les responsables des deux émissions où j’avais été – en vain – invité à témoigner, souhaitaient justement ma participation parce que, lors d’un entretien préparatoire, je leur avais détaillé l’essentiel de ce qui suit.

« Tu n’as plus besoin d’avocat, je veux ta mort »

Au printemps 1977 s’organisent des actions anti-Sardou en Belgique : soit une rare critique offensive de la culture dominante. Michel Sardou crée régulièrement des chansons à propos de thématiques controversées (l’enseignement, le rôle des femmes, les colonies, etc.). Le public les découvre généralement au moment précis où ces sujets deviennent débat d’actualité, ce qui sensibilise, mobilise la population ainsi que le monde politique parfois sollicité pour légiférer.

Paris-Match, ibidem

Un exemple particulièrement significatif de cette façon de faire est la chanson « Je suis pour ». Elle est créée en 1976, lors de l’affaire Patrick Henry. Celui-ci a tué un enfant de huit ans, Philippe Bertrand. Ce crime fait l’objet d’un procès particulièrement médiatisé. À cette époque, il est beaucoup question de la peine de mort et de son éventuelle suppression. L’avocat de Patrick Henry deviendra célèbre: c’est Robert Badinter, partisan de l’abolition. Il réussira à éviter la peine capitale à son client. Contrairement à ce que l’on écrit souvent, « Je suis pour » ne prône la peine de mort. C’est peut-être pire. Elle revendique très concrètement la loi du talion.

Extrait: « Tu as volé mon enfant / Versé le sang de mon sang / Aucun Dieu ne m’apaisera / J’aurai ta peau, tu périras / Tu m’as retiré du cœur / Et la pitié et la peur / Tu n’as plus besoin d’avocat / J’aurai ta peau, tu périras / J’aurai ta tête en haut d’un mât /Je veux ta mort (…) ».

Une politique médiatique d’entrisme

La réaction des médias en Belgique francophone fut quelque peu différente de ce qui s’est passé en France. C’est sans doute pour cette raison que Bruxelles fut le berceau de la contestation de cette chanson qui s’est concrétisée par une manifestation devant la salle de spectacle où l’artiste allait se produire.

En effet, après mai 1968, en Wallonie et à Bruxelles, la presse progressiste peine à trouver son seuil de « rentabilité ».

Plutôt que de renforcer des outils d’information indépendants du pouvoir en place, comme la création du quotidien Libération en France, nombre de journalistes (et d’animateurs culturels) réussissent, en partie francophone de la Belgique, à se faire engager par les médias publics ou par le ministère de la Culture.

Ainsi, le journal télévisé de la RTB (sans F, comme Francophone, à l’époque) deviendra fondamentalement « pluraliste ». Il sera présenté autant par des journalistes de droite bien frappée comme Luc Beyer que par d’anciens proches d’une gauche plutôt radicale comme Jean-Jacques Jespers. La droite n’apprécie pas ce pluralisme et recherche le monopole pour son endoctrinement: voilà pourquoi pendant une quinzaine d’années, la « grande » presse belge (comme on la nommait à l’époque), dont l’hebdomadaire Pourquoi Pas?, fera régulièrement campagne contre une « RTB bolchévique ».

Pendant une vingtaine d’années, le prime-time ertébéen proposera des émissions d’information, de défense des consommateurs, etc., qu’on retrouve plus souvent aux alentours de 22H00 ou de 23H00 sur les chaînes de service public en France (avec une exception notoire : « Envoyé Spécial » sur France2 après le JT de 20H).

« Strip-Tease » est un exemple tangible de ce choix différent des horaires. Cette émission est diffusée sur les deux chaînes: vers 20h20 à la RTBF, et vers 23H00 sur France3.

Des conséquences tangibles de pareille politique éditoriale? Peut-être, une place plus importante pour l’éducation permanente (en France, on parle d’éducation populaire) auprès du très vaste public, puisque ces émissions sont diffusées en télévision à des heures de grande écoute de la télévision, à une époque où ses usagers ne peuvent capter que très peu de chaînes différentes (et bien sûr sans la présence d’internet).

Parmi les retombées concrètes, on constate qu’en Wallonie, on sensibilisa ainsi davantage le public aux coulisses économiques de show-business. Ainsi, la Médiathèque est un important service de prêt de disques ayant des succursales dans tous les grandes villes belges francophones, avec même un service itinérant en bus pour les plus petites agglomérations. Elle n’a pas mis pas à l’index les disques de Sardou (ceci fit l’objet d’un long débat en interne) mais propose à la location ses 33 tours avec une notice développant une réflexion sur les textes des chansons qu’ils contenaient.

Le concert s’est bien déroulé

Tenter d’expliquer, plutôt que d’interdire: telle fut la stratégie plutôt inhabituelle, peut-être novatrice (sans doute mal comprise car mal présentée par les médias de masse) qui fut mise en place pour réagir au concert du 18 février 1977 de Michel Sardou dans la salle de Forest-National à Bruxelles, dans la commune de Forest.

Tenter d’expliquer, plutôt que d’interdire: telle fut la stratégie plutôt inhabituelle, peut-être novatrice (sans doute mal comprise car mal présentée par les médias de masse) qui fut mise en place pour réagir au concert du 18 février 1977 de Michel Sardou dans la salle de Forest-National à Bruxelles, dans la commune de Forest.

Quelques réunions rassemblèrent des groupes de militants politiques (de gauche au sens le plus large) et des mouvements dits « progressistes » (maisons de jeunes, Médiathèque, etc.). Plusieurs tracts furent publiés, plus ou moins radicaux. En rue, des affiches du concert contesté furent taguées d’un « Sardou: hors de Belgique ».

Le consensus qui a réuni les différents intervenants alla plutôt dans le sens d’une manifestation « d’éducation permanente », l’objectif étant non pas de tenter de faire interdire le concert mais d’essayer de sensibiliser le public, avant qu’il n’entre dans la salle, au contenu des textes du chanteur, ce qui est bien différent.

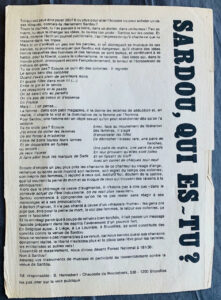

J’ai participé à ce mouvement de contestation culturelle plutôt inédit pour l’époque. Le tract dont je fus l’éditeur était intitulé « Sardou, qui es-tu? ». Extrait: « Toi qui va peut-être payer 300 francs belges ou plus, pour aller l’écouter ou pour acheter un de ses disques, connais-tu réellement Sardou? Toute la journée, tu l’as passée à la boîte, dans un atelier, dans un bureau! T’en as marre, tu veux te changer les idées, tu ouvres ton poste: Sardou sur les ondes. Et voilà, comme l’écrit un journal publicitaire, t’as l’impression qu’il chante ce que tu ressens dans les tripes. Mais si on s’arrête un peu sur les paroles, tu pourrais remarquer que Sardou est dangereux, qu’il chante des idées contre lesquelles des hommes et des femmes se sont battus, et continuent à se battre, pour la liberté, contre le colonialisme, le racisme… Des idées qui, dans le monde actuel, provoquent encore l’emprisonnement, la terreur et l’écrasement de milliers de gens ».

Il ne s’agissait pas d’empêcher les concerts, mais de remettre en question, assez fermement, le contenu du répertoire du chanteur: « (…) Alors que le chômage ne cesse d’augmenter, il n’hésite pas à dire: dans le contexte actuel de l’ère industrielle, on ne veut plus travailler ». Le concert bruxellois s’est bel et bien déroulé.

Le public de Sardou fut accueilli sur l’esplanade de Forest-National par de nombreux gendarmes ainsi que par près de 600 manifestants qui marquent vigoureusement mais pacifiquement leur opposition au contenu du répertoire de Sardou. Parmi eux, on retrouve des membres de groupes politiques d’extrême-gauche, des chrétiens progressistes, des enseignants, la Maison des Femmes, Diffusion Alternative, plusieurs maisons de jeunes, le Mouvement d’Action Musicale, le collectif de jazz Les Lundis d’Hortense, le collectif culture de l’hebdomadaire Pour (qui publie, cette semaine-là, sur deux pleines pages, un article intitulé « Cet homme est dangereux »), le lieu à chansons Le Chat Écarlate (qui découvre à Bruxelles des Gilles Vigneault ou des Maxime Le Forestier), une association d’anciens prisonniers, des groupements de lycéens, etc.

Des JT fort différents

La nature assez différente des services publics de l’audiovisuel français et belge (détaillée ci-dessus) apparaît assez nettement dans le traitement des journaux télévisés, ce soir-là, sur Antenne 2 ainsi qu’à la RTB(F).

J’en fis l’analyse dans un article rédigé avec Jean de Laguionie (qui deviendra en 2012 directeur de La Maison 2 La Chanson Montpellier-Hérault-Languedoc-Roussillon) pour la revue française Chanson (N°25, avril 1977, pages 10 et 11). Extrait : « (…) Du fascisme rouge? Sans aucun doute, pour les téléspectateurs de RTL qui découvrirent, au journal, un « dossier Sardou » où, seul, le chantre de l’extrême droite avait la parole, après la projection de quelques images violentes de l’accueil pour le moins critique que lui réservèrent, pour son concert à Bruxelles quelques 600 jeunes (ou moins jeunes) rassemblés sur l’esplanade de Forest-National. Ils distribuaient des tracts et agitaient des calicots, mais n’avaient aucune intention d’empêcher le concert. Leur seul souhait: discuter avec les gens qui aimaient Sardou, les interroger, les informer”.

Le reportage d’Antenne 2 était légèrement plus nuancé. Deux déclarations succinctes des manifestants y contrastaient avec une interview relativement longuette d’un Sardou affairé à son maquillage. Les chaînes de radio et de TV françaises ont ostensiblement privilégié le côté sensationnel de l’opposition belge à la tournée ‘77 de Michel Sardou. C’était un bon sujet pour leur taux d’écoute (la séquence était annoncée dans les sommaires et passait vers la fin des émissions), et aussi une bonne occasion de présenter à peu de frais des extraits du tour de chant de la vedette du showbiz.

La démarche de la télévision belge fut différente, même si cette dernière ne se décida à y mettre tout le paquet que lorsqu’elle remarqua la présence de ses consœurs françaises, et pas parce qu’elle considérait que cette première opposition massive sur la voie publique à un élément caractéristique de la culture abrutissante constituait un événement social important. Le soir même de l’événement, les trois éditions du journal télévisé belge présentèrent des éclairages pluralistes, complémentaires et nuancés. Après des interviews détaillées d’un des organisateurs du rassemblement anti-Sardou et du chanteur lui-même (JT1), ainsi que des images de la manif-distribution-de-tracts (JT2), le journaliste qui présentait le JT3, vers 23H, annonça que sa consœur qui avait commenté la séquence Sardou du JT2 avait reçu des menaces téléphoniques de viol. Il proposa ensuite une analyse détaillée des textes litigieux de certaines chansons de Sardou, après avoir souligné que la chanson n’était jamais neutre. Il expliqua à l’antenne qu’il y a des chansons de gauche avec Jean Ferrat, de droite avec Gilbert Bécaud, et d’extrême droite avec Michel Sardou ».

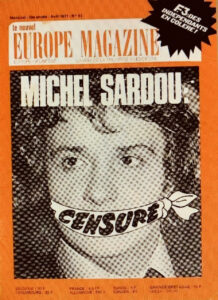

La Couverture du Nouvel Europe Magazine

Certes, le reportage du journal télévisé d’Antenne2 a montré l’aspect « éducatif », « explicatif » de la manifestation en donnant la parole à l’un des organisateurs, Jean-Pierre Braine, qui, à l’époque, représentait la Maison des Jeunes de Forest. Celui-ci déclara: « (…) Toute notre action vise à ce que les gens qui viennent à Forest-National, viennent écouter Sardou mais également réfléchissent (…) ». Mais le média français ne se contenta pas de faire un compte-rendu. Il influença directement le déroulement de l’événement, ce qui n’est en aucun cas sa mission. L’équipe d’Antenne 2 débarqua sur l’esplanade de Forest-National, durant l’après-midi, en pleins préparatifs de l’action. Les organisateurs n’avaient pas prévu de calicots puisqu’il s’agissait simplement d’une séance de distribution de tracts. Cela n’a guère plu au média français qui menaça de ne pas tourner s’il ne pouvait pas avoir « de bonnes images ». Les organisateurs furent ainsi forcés d’improviser la réalisation de banderoles et d’affiches, quasi sous la direction de l’équipe d’Antenne2, ce qui radicalisa la perception de cet événement, et sa représentation pour le public, via les petits écrans.

Hélas, Montand et Le Forestier…

Ce qui se voulait une tentative de dialogue avec le public qui venait applaudir Sardou à Bruxelles deviendra, au grand regret des organisateurs bruxellois, une manifestation dont le but serait l’interdiction des concerts de Sardou. C’est cette option qui ne correspondait pas à la réalité qui s’imposera à tous par une imposante médiatisation. Elle aura pour conséquence l’annulation effective de concerts au cours de la suite de sa tournée en France – mais pas à Forest-National.

Par la suite, les militants bruxellois se retrouveront isolés, et souvent incompris, car d’autres chanteurs emblématiques comme Yves Montand ou Maxime Le Forestier, qui étaient par nature depuis toujours leurs alliés, apporteront leur soutien au chanteur « censuré », puisque sa liberté d’expression avait, soi-disant, été entravée.

Finalement, d’extrême droite?

Michel Sardou méritait-il vraiment pareille agitation? Était-il aussi réac qu’on l’a prétendu?

En ce qui concerne certaines de ses thématiques souvent vilipendées, comme le viol et la domination des femmes par les hommes, ou le regret du temps béni des colonies, il faut accorder le bénéfice du doute au chanteur qui affirme vouloir brosser des portraits auxquels il ne s’assimile pas, un peu comme les « caractères » d’un La Bruyère. À propos de pareils textes, il peut effectivement se réfugier derrière le second degré, mais – autre question utile – le vaste public qui l’applaudit souvent frénétiquement sur scène ne se limite-t-il pas au sens premier de ses invectives?

Sardou serait-il d’extrême droite? Proche de l’extrême droite? En tout cas, l’extrême droite l’aimait bien. Comme j’en étais l’éditeur, mon nom et mon adresse étaient indiqués sur le tract « Sardou, qui es-tu? » (voir plus haut). Les bottins de téléphone permettaient à l’époque de facilement retrouver un numéro d’appel à partir d’une adresse postale. J’ai reçu des appels téléphoniques d’interlocuteurs se prétendant affiliés à pareils partis extrémistes, avec menaces de mort à la clef. Celles-ci ont été prises au sérieux par la police qui m’imposa une protection de mon domicile privé pendant plusieurs jours, lors de cette venue de Sardou à Bruxelles.

En Belgique, le mensuel d’extrême droite Le Nouvel Europe Magazine, mis en vente en librairie (et sous-titré « La voix de la majorité silencieuse ») consacre la couverture et quatre pages de son n°83 d’avril 1977 à un dossier « Michel Sardou: censuré (par la bêtise) ! ». En illustration, une photo du chanteur portant un enfant dans ses bras avec la légende suivante: Michel Sardou avec son fils. « Si on me l’enlevait ? Si on me le tuait? ». Mais les Hennebert sont incapables de comprendre cela.

Tout comme Claude François a créé la revue Podium pour son jeune public, Michel Sardou a décidé de lancer son journal mensuel pour ses admirateurs(-trices) dès janvier 1976 et il reprit ses propres initiales pour lui donner son titre: MS Magazine. Dans leur livre « Faut-il brûler Sardou? », les deux auteurs, Louis-Jean Calvet et Jean-Claude Klein, indiquent que l’histoire de MS Magazine leur a permis de vérifier « la réalité de certaines sympathies »: « (…) l’engagement de plusieurs journalistes de l’hebdo Minute dans l’équipe rédactionnelle de MS n’est pas passé inaperçu » (page19). Parmi lesquels Jean-Pierre Montespan qui deviendra le rédacteur en chef du mensuel.

La Loi du Talion

Michel Sardou au talk-show de Marc Olivier Fogiel sur M6, le 7 septembre 2007.

Trente ans après cette tournée finalement abrégée, Marc Olivier Fogiel a invité Michel Sardou dans son talk-show sur M6, le 7 septembre 2007 (voir l’extrait) (1). L’entretien se déroule en direct et confirme que le chantre de « Je suis pour » n’a guère évolué dans ses idées. Pour lui, ce n’est pas une chanson sur la peine de mort. C’est bien un hymne qui revendique la loi du talion. Il reprend son habituel exemple: « Si on tue mon enfant, si je retrouve l’assassin (…) si cela m’arrive, je lui tire une balle dans la tête ». Et ajoute même : « Ma mère m’a dit une phrase formidable: on s’est prononcé pour la guillotine, mais on n’a rien dit pour le sécateur ».

Ensuite, toujours la même tactique. Après le franchissement de la ligne rouge, il rétropédale et fait amende honorable. Mais entretemps le « poison » a été distillé auprès de dizaines ou des centaines de milliers de téléspectateurs. Se rendant sans doute compte qu’il est allé trop loin, il tente d’un peu modérer en s’exclamant: « On est assis (dans ce talk show) autour d’une table en train de déconner plus ou moins… ». Dans la suite de cette émission, il précisera qu’il est bien pour la loi du talion, « s’il n’y a pas de peine incompressible ». Dans un seul cas: « les meurtres d’enfants ». Mais quelques instants plus tard, il ajoute: « les viols d’enfants ». Où s’arrêtera-t-il? À la fessée? Qui sait…

Non, rien de rien… Non, je ne regrette rien… Par la suite, entamant mes multiples combats concernant les droits économiques du public culturel, j’ai choisi d’éviter de parler des contenus culturels. Je ne serai donc plus à la base de ce type d’initiatives, même si elles gardent toute leur importante. D’autres s’y attèlent et s’y accomplissent. Nos efforts peuvent se compléter. Je tenais à vous détailler cette « affaire Sardou » car je trouve que sa médiatisation donne vraiment à réfléchir sur la façon dont la plupart d’entre nous sommes, hélas, bien mal informés. Bien sûr, beaucoup l’imaginent. Ici, quelques preuves bien concrètes permettent peut-être d’en prendre encore davantage conscience.

Bernard Hennebert

1. : http://www.dailymotion.com/video/x2xabk_michel-sardou-et-la-loi-du-talion_news

No Comments