24 décembre 2025

C’EST VOUS QUI LE DITES par toi, vous, eux et elles.

En libre lecture, glanés sur les « rézozozios », des vidéos et des textes de Bernard De Vos Dumont, Sophie Tlk, Rudy Demotte, Aude Lancelin, Safia Kessas, Raoul Hedebouw, Jean-Pierre Froidebise, Abbas Fhadel, Mousse Ouriaghli, Antoine Léaument, Mourad Guichard, José Perez, Alain de Halleux, Frank Lepage et Luc Honorez.

LE CALOT DE MAJDOULINE OU LE RACISME ORDINAIRE À L’HÔPITAL par Bernard De Vos Dumont (sur FB)

Elle s’appelle Majdouline. Depuis 7 ans elle est infirmière à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sa hiérarchie dit d’elle qu’elle est « très appréciée de ses collègues, des médecins, mais aussi de l’encadrement », « à l’écoute » et « soucieuse de la prise en charge des patients”.

Elle s’appelle Majdouline. Depuis 7 ans elle est infirmière à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sa hiérarchie dit d’elle qu’elle est « très appréciée de ses collègues, des médecins, mais aussi de l’encadrement », « à l’écoute » et « soucieuse de la prise en charge des patients”.

Pourtant, au cours de la dernière année, elle a été plusieurs fois convoquée par le Conseil de discipline de l’hôpital qui “ne se prononce que sur les manquements les plus graves » selon les déclarations des autorités de l’hôpital elles-mêmes auprès de Mediapart.

« Les conseils de discipline, c’est quand on fait de vraies erreurs, c’est très grave !, raconte Majdouline. Je leur ai dit que j’avais l’impression d’être devant un tribunal, qu’ils me mettaient au même niveau que des gens qui tuent des patients. Alors que je suis une très bonne infirmière, je le sais. »

La raison de ces convocations, un bout de tissu : le calot, ce petit bonnet porté très régulièrement en milieu hospitalier. Et dont elle ne souhaite pas se séparer.

Majdouline le portait au quotidien depuis son embauche. Sans avoir reçu ni remarque ni critique. Mais en décembre 2024, la direction de l’hôpital a demandé à l’ensemble du personnel soignant de signer «une charte de laïcité dans les services publics», dans lequel il est inscrit que «le port d’une charlotte de bloc opératoire, en dehors des situations dans lesquelles elle est requise pour les besoins du service, peut constituer l’expression d’une appartenance religieuse et, ainsi, un comportement professionnel fautif».

Finalement Majdouline, dont tout le monde reconnaît qu’elle n’a jamais fait montre du moindre prosélytisme, a été licenciée. Et a été radiée du même coup de la fonction publique.

A sa demande, le tribunal administratif de Paris statuera demain sur la légalité de son écartement. Ces collègues qui dénoncent une chasse aux sorcières et une croisade absurde appellent à un rassemblement devant le tribunal. Et ont organisé une cagnotte pour régler les frais d’avocat de leur collègue.

Avec!

LE CALOT, SUITE par Bernard De Vos Dumont (sur FB)

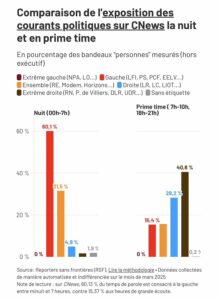

CNews : La « gauche » est diffusée la nuit pour donner l’illusion de la pluralité

Hier j’ai posté sur Facebook un truc sur cette infirmière française qui a été mise à pied pour avoir porté une charlotte durant son travail à l’hôpital. Je n’ai pas pu lire tous les commentaires. Il y en a eu plus de 2000.

Encore moins les modérer. En survolant, j’ai quand même entrevu quelques solides horreurs. Qui font d’ailleurs vachement peur.

Du coup je me pose une nouvelle fois la question : à part le port du hijab (et tout ce qui y ressemble), l’abattage rituel, le régime halal et tout ce qui se passe dans les piscines (cours de natation des ados, burkini, horaires réservés, etc.), je me demande : qu’est-ce qu’on leur veut aux musulmans ?

Parce que moi qui ne suis plus tout jeune, je vis dans un quartier largement métissé, j’ai bossé 15 ans à Molenbeek. Personne ne m’a jamais interdit de manger du jambon ni de boire un verre de vin. Ni au Maroc d’ailleurs, où je passe pas mal de temps. Personne ne m’a jamais interdit d’aller nager durant les heures d’ouverture de ma piscine. Et je n’ai jamais entendu mes filles se plaindre que quelqu’un voulait leur faire porter un voile.

Je ne dis pas que ça n’existe pas. Je sais qu’il y a plusieurs quartiers de ma ville où on peut se sentir un peu perdu. Parce que ça fait des dizaines d’années qu’on véhicule ces mêmes préconçus sur les arabes (qui par déduction imbécile sont tous automatiquement musulmans !).

Et qu’à l’aide de politiques publiques malhonnêtes on s’est bien organisé “entre nous” pour les créer de toutes pièces ces fameux quartiers ghettos. Où on rencontre surtout une population précaire, des jeunes sans trop d’avenir et pas mal de parents déboussolés. Rajoutez-y un très faible investissement en structures collectives, une forte représentation de la classe d’âge “ados”, une forte pression sécuritaire, et vous avez le cocktail qui fait que le climat de ces quartiers n’est pas toujours serein.

Je ne suis pas complètement naïf non plus. Je sais qu’il y a chez nous comme partout dans le monde des fondamentalistes religieux qui aimeraient imposer une lecture archaïque et traditionaliste de la charia et des textes sacrés. Qu’ils ont des visions expansionnistes et sécessionistes détestables. Et que le sort des femmes surtout est dramatique dans les pays où ils sont parvenus à transformer leurs idées en régime politique. Et je n’aime vraiment pas ces gens.

Mais je crois aussi qu’interdire le port du voile est souvent contre-productif dans la lutte contre cet Islam intégriste. Parce qu’il vise un symbole visible plutôt qu’une idéologie politique. On confond des pratiques individuelles diverses avec un projet intégriste minoritaire. C’est cette confusion qui renforce le discours victimaire des islamistes. Ces derniers peuvent alors facilement se présenter comme les défenseurs de musulmans qui peuvent se vivre persécutés. Et faciliter le repli identitaire et la radicalisation.

De plus, l’exemple de Majdouline le confirme si besoin : l’interdiction exclut certaines femmes de l’école, du travail ou de l’espace public.

Immanquablement cela affaiblit leur autonomie et ça peut d’ailleurs renforcer le contrôle familial ou communautaire qu’on prétend pourtant combattre.

Et puis, conditionner les libertés , c’est aussi brouiller le message universaliste des droits humains.

Combattre efficacement l’Islam intégriste c’est avant tout défendre l’égalité, l’éducation critique et la liberté de conscience. Et pour ça il vaut mieux s’attaquer aux discours et aux pratiques de domination. Pas aux vêtements…

Joyeux Noël. Tous mes vœux d’amour, de paix et de solidarité

CE FRAGILE « NOUS » QUI FAIT DE NOUS UN PAYS par Mousse Ouriaghli (sur FB)

CE FRAGILE « NOUS » QUI FAIT DE NOUS UN PAYS par Mousse Ouriaghli (sur FB)

Le fragile “nous”.

Ils disent : Ce n’est qu’un chiffre.

Mais un chiffre, quand on le répète assez,

devient frontière.

Devient mur.

Devient jugement.

Une statistique flotte dans les journaux.

Une phrase sur les étrangers.

Une rhétorique qui fait peur.

Mais regardons de plus près :

ce chiffre inclut ceux qui vivent ici depuis toujours,

ceux qui sont nés ici, ont travaillé, ont aimé.

Pour eux, “étranger” devient une étiquette arbitraire,

un mot pour exclure.

Alors je pense à tous ceux qui font la Belgique :

les créateurs et les rêveurs,

les champions et les bâtisseurs,

les enfants de familles venues d’ailleurs

et celles venues de tout près.

Alors je demande : qui est belge ?

À partir de combien de générations ?

Avec quel nom ? Avec quel papier ? Avec quel sang ?

Si on prend la question au sérieux, elle devient impossible.

Elle s’effondre. Elle explose.

Parce que la Belgique, dès le début, n’est pas née pure.

Elle est née composite. Elle est née fragile.

Elle est née d’un accord, pas d’une essence.

D’un récit qu’on invente encore aujourd’hui.

Alors je continue la liste symbolique : les rois et reines d’hier,

les artistes et sportifs d’aujourd’hui, et même celle qui, dans un art venu de loin,

remporte des médailles et fait briller notre pays.

La preuve vivante que la Belgique ne se mesure pas au sang mais au talent.

Et toi. Et moi. Et nous tous.

Nous sommes tous les étrangers de quelqu’un d’autre.

Et pourtant, ensemble, nous sommes belges.

Alors posons la question. Encore. Toujours.

Et écoutons le silence. Parce que parfois, le silence est la seule réponse honnête.

Il n’existe pas de Belge originel. Il n’existe que des histoires. Des migrations.

Des amours. Des exils. Des rencontres. Des sangs mélangés. Des langues qui se croisent.

Et ce pays, fragile, composite, vivant, c’est le nôtre. Pas parfait. Mais réel. Et magnifique.

Alors quand certains veulent trier les gens par origine, ce n’est pas de la sécurité. C’est de la peur. C’est de l’exclusion. C’est le piège qu’on nous tend. Mais nous, nous savons la vérité.

La Belgique est un récit partagé. Un “nous” inventé chaque jour. Et chaque histoire, chaque vie, chaque talent compte. Alors que le silence nous parle.

Qu’il nous rappelle la beauté et la complexité : ce n’est pas le sang. Ce n’est pas le nom.

Ce n’est pas le papier. C’est l’histoire que nous partageons. C’est le lien que nous inventons.

C’est ce fragile “nous” qui fait de nous un pays.

L’œil de Moumou

“CHARLIE” A LA BANANE (par Sophie Tlk)

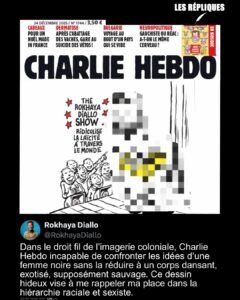

J’ai décidé de « flouter » le dessin dégradant de Riss (Sophie Tlk)

Chers Charlies,

Vous pouvez continuer à faire mine de ne pas voir où est le problème de représenter une femme noire vêtue de bananes avec des énormes lèvres, un gros nez et objet de spectacle et de moqueries pour l’homme blanc, le tout parce qu’elle a eu l’audace de dénoncer le dévoiement et les dérives de la loi de 1905 sur la laïcité… mais nous : on vous voit.

Charlie hebdo dans un dessin reprenant les codes racistes des fantasmes coloniaux s’en prend à Rokhaya Diallo car, selon eux, elle “ridiculise la laïcité à travers le monde”.

Mais que dit Rokhaya Diallo sur la laïcité qui énerve tant Charlie ? Dans un interview sur France Culture, elle dit simplement que le dévoiement de la loi 1905 sur la laïcité a institutionnalisé le harcèlement de jeunes filles depuis 2004, pointant les circulaires successives qui permettent de considérer qu’un vêtement « puisse devenir un signe religieux par destination ».

La journaliste évoque le risque d’un « profilage racial » lorsque « une robe identique sera perçue différemment selon que la jeune fille est présumée musulmane ou non ».

Rokhaya Diallo souligne les effets sociaux et politiques des interprétations contemporaines : « La question, c’est quelle est la place des musulmans et musulmanes, et de quelle manière ils peuvent visiblement être musulmans tout en restant pleinement français. »

Et voilà que le Printemps Républicain vient au secours de Charlie Hebdo : selon eux, la caricature opposerait la lutte de Josephine Baker qui était “contre la partition de l’humanité en race et adhérant aux valeurs de notre République” et la lutte de Rokhaya Diallo appelant “à kiffer sa race et à “détester la laïcité”.

Comme vu précédemment, Rokhaya Diallo ne déteste pas la laïcité, elle dénonce son récent dévoiement à des fins islamophobes ayant conduit à l’adoption de lois ségrégationnistes envers les musulman.e.s. Quant à la référence à Josephine Baker dans la caricature, encore une fois le Printemps Républicain se ridiculise. Baker était consciente d’incarner ‘la sauvage’. Baker avec sa ceinture de banane se moque et ridiculise les fantasmes coloniaux. La réalisatrice Ilana Navaro dans son documentaire “Baker, première icône noire” explique : “Autour de ses reins, les bananes, symboles racistes par excellence, se transforment en trophées phalliques”.

Pour retrouver ce genre de “caricature”, remontons aux années 30 : c’est aussi sous couvert de caricatures “humoristiques” que la propagande nazie a fait passer ses idées suprémacistes et antisémites. Il est incroyable qu’en France, en 2025, nous devions encore expliquer les préjugés racistes les plus basiques. Chers Charlies, vous pouvez continuer de dévoyer les mots “universalisme” et “laïcité” pour planquer votre racisme et votre haine des musulmans, mais nous : on vous voit.

« L’UNIVERSALISME » DE CHARLIE par Safia Kessas (sur FB)

Riss : un récidiviste des représentations racistes et coloniales

L’espace médiatique français semble coincé dans un étrange bouclage temporel : « Sommes-nous encore autorisés à rire de tout ? » La question revient, immuable, avec ses deux camps désormais familiers. D’un côté, ceux qui se disent gardiens d’un humour sans entraves ; de l’autre, celles et ceux sommés de « ne pas tout prendre au premier degré ». Cette fois, la polémique a éclaté autour d’une ceinture de bananes sanglée au corps d’une femme noire, une image si lourde qu’elle rend indigeste les ripailles de Noël.

Le dessin de Charlie Hebdo représentant Rokhaya Diallo sous les traits d’une Joséphine Baker de carte postale, sourire figé, bananes éclatantes, corps en mouvement ne surgit pas de nulle part. Il réactive un imaginaire qu’on croyait pourtant relégué aux archives : celui d’un corps noir offert au regard, réduit à l’exotisme, à la sexualisation, à l’amusement. Le journal dit illustrer un débat sur la laïcité. D’autres y voient plutôt la continuité d’un vocabulaire visuel forgé par des siècles de domination coloniale.

Mais que devient la liberté quand elle sert de paravent au dénigrement ? Personne n’a oublié le prix que Charlie Hebdo a payé pour ce mot. Pourtant, la liberté de rire ne dispense pas d’une certaine éthique du regard, ni d’une conscience minimale des héritages qu’on convoque volontairement ou pas. Si une femme noire, journaliste et essayiste reconnue, se retrouve projetée dans un costume de danseuse d’un autre siècle, ce n’est manifestement pas pour la pertinence de son travail intellectuel, mais bien pour sa couleur de peau.

Charlie se revendique de l’universalisme. Très bien. Mais alors, pourquoi le trait relie-t-il deux femmes noires qui n’ont en commun que leur couleur ? Si le journal prétend vraiment « ne pas voir les races », pourquoi ne pas avoir cherché ailleurs la figure satirique : un micro, une tribune, un plateau télé ?

Les médias contemporains se trouvent devant un choix assez simple : reproduire les stéréotypes hérités ou tenter d’ouvrir de nouveaux imaginaires. Ce choix n’a rien d’évident, rien de neutre non plus. Chaque image diffusée participe à la construction collective de ce qui devient visible, pensable, acceptable. Quand un dessinateur choisit de caricaturer une intellectuelle noire en l’affublant de bananes plutôt qu’en la montrant dans l’exercice de sa profession, il ne fait pas qu’« illustrer un débat » : il reconduit tranquillement un système de signes où certains corps restent assignés à des rôles archaïques.

Il existe pourtant d’autres chemins. On pourrait imaginer une satire qui bouscule vraiment, qui invente des formes neuves, qui ose l’originalité plutôt que le recyclage colonial, sans jamais questionner sa propre position dans le rapport de pouvoir.

En 1926, Joséphine Baker faisait de ses bananes une arme. Loin d’être un simple accessoire exotique, elles constituaient un geste conscient, ironique, subversif. Baker comprenait parfaitement le regard colonial posé sur elle et choisissait de le pousser jusqu’au grotesque, jusqu’à la parodie. Elle opérait ce qu’on appelle un retournement du stigmate : elle reprenait possession de son image en la surjouant volontairement. Ce qui était chez Baker un retournement du stigmate devient ici une simple répétition, sans contexte, sans recul.

Ce recyclage dans une mémoire visuelle saturée : celle des cartes postales coloniales, des gravures ethnographiques, des publicités où les corps racisés, et d’abord ceux des femmes, furent exposés, classés, consommés pour nourrir la curiosité, le fantasme et le désir européens. Des images où la nudité n’était jamais un choix, toujours une contrainte.

Ces représentations ne relèvent pas du passé lointain. Elles continuent d’irriguer les débats contemporains sur la culture, la laïcité, le féminisme. Elles resurgissent, intactes ou à peine modifiées, chaque fois qu’un pouvoir, médiatique, politique, culturel, se croit drôle sans se savoir complètement aveugle.

Le rire peut émanciper comme il peut dominer. Il devient politique non par l’audace qu’il proclame, mais par la direction qu’il prend et les corps qu’il vise. Quand la liberté de caricaturer prend toujours la même forme, on assiste à la répétition mécanique d’un symptôme. Le rire cesse d’être subversif pour devenir paresseux, confortable, complice de l’ordre même qu’il prétend remettre en question.

Sur les réseaux sociaux comme autour des tables de Noël, le débat rebondit entre deux toasts et un tonton récalcitrant. On disserte sur la blague, sur l’intention, sur la « bonne foi » du crayon. Mais ce qu’on oublie systématiquement, c’est que certaines images pèsent lourd. Qu’elles charrient avec elles des siècles de violence symbolique et matérielle. Que leur digestion n’a rien d’évident pour celles et ceux qui en héritent, qui doivent encore et toujours expliquer pourquoi ce qui fait rire les uns blesse profondément les autre

JE SUIS ÉCRITURE par José Perez (sur FB)

Je suis écriture parce que tu me lis. Je suis sentiment parce que tu m’aimes. Je suis encre et papier parce tu leur donnes vie par ton regard.

Mon prochain poème c’est toi, car je n’ai jamais lu de poème si beau que celui que j’ai découvert dans ton sourire.

José Perez

23 décembre 2025

METTEZ DU SUCRE DANS VOS BLOCS DE TEMPS par Luc Honorez

J’ai connu tant de printemps que mon cerveau est un champ de jonquilles. Devenu très, très, très majeur me hantent toujours les fantômes des mineurs creusant des tunnels dans le charbon. Et pourtant, je reste le môme qui traîne son cartable sur le chemin de la communale, n’évitant aucune flaque, s’achetant deux karabouchas à la confiserie et râlant parce que mercredi, jour de sortie du journal Spirou, était encore loin.

J’ai connu tant de printemps que mon cerveau est un champ de jonquilles. Devenu très, très, très majeur me hantent toujours les fantômes des mineurs creusant des tunnels dans le charbon. Et pourtant, je reste le môme qui traîne son cartable sur le chemin de la communale, n’évitant aucune flaque, s’achetant deux karabouchas à la confiserie et râlant parce que mercredi, jour de sortie du journal Spirou, était encore loin.

Oui, le temps passe. Regardez votre gueule dans un miroir!

Mais il ne passe pas comme beaucoup le suppute (les deux dernières syllabes de ce verbe sera, je le promets, ma dernière grossièreté de ce jour). Comme beaucoup le suppute, dis-je, le temps ne s’écoule pas comme des grains de sable dans un sablier.

Les calendriers nous mentent en découpant le temps qui passe sur de petits rectangles

En réalité, le temps tombe tels de grands pans de falaise dans la mer du Déjà Fini. Il nous laissera quelques pierres joyeuses ou tristes dans le coeur. Pas plus, pas moins, cela dépend plus ou moins si on a des ailes d’alouette aux pieds ou, hélas, des griffes de tortue.

Ces blocs de falaise qui disent adieu à la terre pour se liquéfier sont de grands morceaux de temps. Si on le comprend, on voit comment le temps est un passant un peu capricieux.

La vie est faite de morceaux qui viennent et disparaissent. Il y a le temps de l’école, celui de l’adolescence (chez certains, elle dure toujours), puis l’adulterie, le temps de l’amitié, le temps d’un boulot qui nous plaît et finit par dépérir lorsque des salopards s’empare de notre outil pour s’enrichir, gérer avec des tactiques qui tiquent dans la mousse et traitent les joyeux drilles au travail comme des esclaves appointés. Il y a ces temps merveilleux où des enfants, les nôtres, acceptent de partager leurs émerveillements avec nous (encore faut-il que l’adulte se réveille de ses aigreurs et petites lâchetés et retrouve l’émerveillement qui naquit en lui lorsqu’il entra, les cheveux en bataille. dans le parc Josaphat).

Mais le temps n’est pas linéaire, il joue à saute-mouton avec des moments qui naissent à des dates bien différentes et s’agglomèrent dans notre mémoire temporelle.

Il y , ainsi, le temps des Noëls. Ils forment un tout, les lointains et les proches. Ils deviennent une bûche chocolatée qui reste fraîche toute une vie.

Mais vient un autre bloc de temps où l’on se dénoélise. On croit que ce n’est que du mercantile, une réunion de ploucs, qu’on est trop malin que pour se mettre de fausses cornes de rennes sur la tête, pour se blesser les doigts avec du papier d’emballage-cadeau.

Et, là, commence le temps du vieux con. Qui se croit sage d’être sans illusions. Et qui devient un bloc de glace devant la télévision alors qu’il se réchaufferait en sortant de chez lui et en se mêlant aux gens qui sont encore, eux, dans le temps des Noëls et se réjouissent des lampions et des guirlandes poussés sur les branches des arbres.

Plus tard, vient un autre bloc de temps: celui qui voit le vieux con regrettant les moments festifs. C’était le bon temps, il le ressent et regrette d’avoir tiré la gueule à la tradition de fin d’année.

Allez, on va remettre la clé dans le jouet à cotillons et chanter à nouveau, entouré de la famille et des amis, “Djingelbel”. Mais ce n’est plus comme avant, notre chant donne dans “Gagabel” et on a une voix de djinn enrhumé. Tant pis, cela fait couler le sang d’une petite bonne humeur dans les veines. Toujours cela de prix sur le prochain bloc de temps.

Et arrive le temps du sofa pour lire et regarder des œuvres d’art qui valent tant plus que l’œuvre qu’on a fabriquée dans notre vécu passé.

Regarder, par exemples les reproductions des grands maîtres de la peinture: Spilliaert, Matisse, Magritte, Michel-Ange, Vélasquez, Philippe Geluck, Breughel, Hopper, Turner, Manet, Cézanne. Refermer ces albums et savoir que le temps est proche où le bois du sapin, autour duquel, on faisait des rondes avec nos aimés, se rapproche du temps de sa transformation en grande boîte.

Mais j’ai et vous avons encore le temps. Est venu le temps de rire, d’être gentils, doux, attentifs. De regarder l’étoile qui brille le plus dans la nuit, tendre l’oreille vers le bruit de la mer… Se consoler en pensant que le sucre ne fond que dans l’eau chaude. Et du “chaud” on en a tous eu, le temps ou les blocs de temps n’y pourront rien, n’abimeront pas le souvenir heureux qui neige dans notre nuit.

Joyeux Noël à tous les Noëls! Je n’ai pas le temps d’approfondir ce sujet.

avec les aiguilles de l’horloge.

MARLEIX : LE TESTAMENT D’UN INCORRUPTIBLE (par Quartier Général et Aude Lancelin)

Il avait accusé Macron d’un possible “pacte de corruption”, dans le cadre de la vente d’Alstom. Il était l’un des rares élus à inspirer encore le respect dans l’hémicycle.

Il venait d’achever un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont: “Dissolution française”. Ses projets pour la France étaient nombreux : interdiction du pantouflage ou proposition de loi pour empêcher Macron de modifier la doctrine de la dissuasion nucléaire.

Son décès est un choc qui ne passe pas pour nombre de nos concitoyens.

En hommage à ses combats, j’ai reçu son frère Romain Marleix. QG vous offre l’entretien en accès libre (Aude Lancelin)

FRANK LEPAGE ET LE CANARD REFRACTAIRE

MA PREMIÈRE ET MA DERNIÈRE CARTE D’IDENTITÉ par Alain de Halleux

Ce matin je me rends à la maison communale d’Ixelles. Je reçois le numéro B218. Au tableau d’affichage des M400, des G103 et un B211. Ca va! Ca ne sera pas trop long. Quand arrive le B217, je me prépare. Mais soudain, quelqu’un hurle: “Vous pouvez m’aider?”.

Ce matin je me rends à la maison communale d’Ixelles. Je reçois le numéro B218. Au tableau d’affichage des M400, des G103 et un B211. Ca va! Ca ne sera pas trop long. Quand arrive le B217, je me prépare. Mais soudain, quelqu’un hurle: “Vous pouvez m’aider?”.

La phrase se répète à plusieurs reprises. Le hall s’agite. Un homme s’affale sur le sol. Une femme essaye de le ranimer. Du coup, mon B218 passe à l’as.

Y’en a que pour cet homme allongé sur le sol. Je m’invente que, comme moi, il était stressé par tous ces protocoles que les administrations nous imposent : code pin, renouvellement de votre carte d’identité, veuillez modifier vos données sous peine de voir l’accès à votre compte supprimé, réservez en ligne votre rendez-vous…

Bref, l’homme est en de bonnes mains et finalement mon B218 s’affiche.

Je me rends au guichet 9 pour le renouvellement de ma carte d’identité. Je ressors et me dirige maintenant vers un Bancontact, car je dois faire valider mes nouvelles données par ma banque.

J’arrive place Flagey chez Belfius. D’habitude y’a des gars qui dorment dans le hall en face des automates. Mais aujourd’hui, un garde Sécuritas a fait le ménage et bombe le bide à l’entrée en tirant sur sa vaporette. Je suis sensé introduire ma carte bancaire dans un machin puis ma carte d’identité pour que le système intègre mes nouvelles informations. Mais voilà, toutes les bornes sont hors service. On parle d’une mise à jour…

Pas grave! Je me rends à la banque à côté. Là un type se fait engueuler par le préposé: “M’enfin, c’est pas compliqué! … Vous avez l’application quand-même!”.

L’homme est stressé. Il ne s’en sort pas. Le préposé lui demande de se mettre sur le côté.

Un Africain s’avance alors vers le guichet où un tutoiement l’accueil d’emblée: “Encore! Mais ça fait cinq fois que je t’explique comment modifier tes ordres permanents”.

Le gars manipule des enveloppes dont il extrait des documents en tremblant. Le préposé se calme.

Tel Ben-Hur, il passe du premier client au deuxième en tentant de les aider à voyager dans le monde merveilleux des applications.

J’ai le haut le cœur. J’ai envie de vomir. Toutes ce procédures me dégoûtent. Quand arrive mon tour, le préposé et moi, nous nous sourions. Je ressors. Le souvenir de ma première carte d’identité verte en carton me revient. Je revois la photo noir et blanc épinglée avec des sortes de petits rivets. Aujourd’hui, la couleur de ces petits rivets me manque.

CE « LABORATOIRE » DU FASCISME SOUS NOS YEUX par Abbas Fahdel (sur FB)

Israël, laboratoire mondial du fascisme et de l’ethno-nationalisme.

« Israël montre comment on protège une nation et ses frontières. »

— Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, figure centrale de l’extrême droite nationaliste européenne.

« Israël est un exemple pour le monde libre face à la barbarie. »

— Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, parti d’extrême droite français.

« Israël est une référence morale et stratégique. »

— Javier Milei, président argentin, dirigeant d’extrême droite ultralibérale et autoritaire, proche des réseaux réactionnaires internationaux.

« Israël est un modèle dans la lutte contre le terrorisme. »

— Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil, figure majeure de l’extrême droite autoritaire latino-américaine, nostalgique assumé de la dictature militaire.

Ces phrases, répétées, assumées et revendiquées par des dirigeants issus de la sphère fasciste et de l’extrême droite internationale, dessinent une même carte idéologique.

Israël n’est plus seulement un allié ou un partenaire diplomatique : il est devenu un modèle politique revendiqué par les droites autoritaires et fascisantes à l’échelle mondiale. Un État admiré non malgré sa violence, mais précisément pour elle ; non malgré la suspension du droit, mais pour sa capacité à l’écraser sans conséquence.

Ce qui se joue aujourd’hui en Israël dépasse de loin la seule question palestinienne : c’est la normalisation globale d’un fascisme décomplexé, observé comme un manuel pratique par ceux qui rêvent d’en finir avec l’État de droit.

Israël démontre qu’un État peut ignorer le droit international tout en continuant à se présenter comme une démocratie, organiser une hiérarchie ethnique tout en bénéficiant d’un soutien occidental indéfectible, et mener une guerre totale contre une population civile enfermée sans en payer le moindre prix politique réel. Cette impunité systémique, dénoncée par Amnesty International et Human Rights Watch, qui qualifient explicitement le régime israélien d’apartheid et son action à Gaza de génocidaire, transforme Israël en laboratoire mondial de l’autoritarisme contemporain.

La loi fondamentale de 2018 définissant Israël comme « l’État-nation du peuple juif » a consacré juridiquement ce que la pratique imposait déjà : l’égalité n’est plus un principe, mais une variable. L’État se définit par l’exclusion, la citoyenneté par l’appartenance religieuse. Cette architecture légale fascine Viktor Orbán, qui y voit la preuve qu’un État peut assumer une identité ethnique exclusive tout en restant pleinement intégré au camp occidental.

Aux États-Unis, Donald Trump a élevé cette fascination au rang de doctrine politique. En reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, en légitimant l’annexion de territoires occupés, en réduisant la question palestinienne à un simple problème sécuritaire, il a envoyé un message limpide à toute l’extrême droite américaine : la force fait le droit, la violence d’État est une vertu, et l’écrasement d’un peuple peut être présenté comme une nécessité morale. Les réseaux trumpistes, les milices armées et les suprémacistes blancs admirent la militarisation de la société israélienne, la fusion entre nation, religion et armée, et la criminalisation de toute dissidence.

En Argentine, Javier Milei pousse cette admiration jusqu’à l’alignement quasi messianique. Son soutien inconditionnel à Israël, son mépris affiché pour le multilatéralisme et le droit international relèvent d’une même grammaire idéologique : celle d’un monde divisé entre élus et ennemis, où la violence devient rédemptrice. Israël lui sert de preuve vivante qu’un pouvoir peut gouverner par le choc, la destruction et la peur tout en étant célébré comme rempart de l’Occident.

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a incarné cette logique avec une brutalité assumée. Affichant le drapeau israélien lors de rassemblements, glorifiant l’armée israélienne, il voyait dans la politique menée contre les Palestiniens un modèle exportable pour la répression des populations pauvres, racisées et indigènes du Brésil. Là encore, Israël fonctionnait comme un modèle et une légitimation idéologique de la violence d’État.

En Europe, la mue des partis d’extrême droite est désormais achevée. Le Rassemblement national en France, Vox en Espagne, l’AfD en Allemagne, ainsi que les droites radicales italiennes et néerlandaises se présentent désormais comme des soutiens fervents d’Israël. Cette posture, de la part de mouvements au long passé antisémite, n’est ni un repentir historique ni un humanisme tardif : elle repose sur l’admiration d’un État qui assume la répression, la fermeture des frontières et la déshumanisation d’une population majoritairement musulmane. Marine Le Pen voit dans la politique israélienne un modèle de fermeté sécuritaire totale, allant jusqu’à assimiler la solidarité avec la Palestine à une menace intérieure.

Gaza est devenue la vitrine sanglante de ce modèle. En 2024, la Cour internationale de justice a reconnu l’existence d’un risque plausible de génocide et ordonné des mesures conservatoires largement ignorées. Le langage utilisé par Israël — amalgame systématique entre civils et combattants, déshumanisation totale des Palestiniens — est précisément celui que les régimes fascisants cherchent à banaliser sur leurs propres territoires.

Israël exporte enfin les outils matériels de cette domination : surveillance de masse, reconnaissance faciale, logiciels espions, doctrines de maintien de l’ordre testées sur une population privée de droits. La Palestine sert de champ d’essai à un futur sécuritaire global, où le contrôle remplace la politique et la peur tient lieu de projet.

Rien de tout cela ne serait possible sans la faillite morale de l’Occident. En protégeant Israël de toute sanction réelle, en ignorant les décisions de la Cour internationale de justice, les puissances occidentales consacrent une loi brutale : le droit n’est plus universel, il est conditionnel.

Cette hypocrisie nourrit aujourd’hui Trump, Orbán, Milei et les extrêmes droites européennes, qui y voient la preuve qu’un autoritarisme assumé peut non seulement survivre, mais prospérer.

Israël est ainsi devenu le miroir dans lequel les fascistes contemporains contemplent l’avenir qu’ils souhaitent imposer : un monde de murs, de guerres permanentes et de vies hiérarchisées.

Et l’histoire, une fois encore, a déjà montré ce qu’il en coûte de détourner le regard.

LA CHRONIQUE HEBDOMADAIRE D’ANTOINE LÉAUMENT (LFI), TOUJOURS INTÉRESSANTE :

LES RESTOS PRIVÉS DE CŒUR MAIS PAS DE FROID par Raoul Hedebouw (sur FB)

Le prochain ministre qu’on verra dans les prochains jours poser devant une table de Noël bien garnie, devrait avoir vraiment, vraiment honte : le gouvernement De Wever-Bouchez supprime 420 000 euros de soutien aux restaurants sociaux Les Restos du Cœur.

Une économie de plus, glaciale en cette période qui est une des plus difficiles de l’année.

Les Restos du Cœur, ce ne sont pas seulement des restaurants où on peut recevoir un repas sain pour un euro, ce sont aussi des lieux où on peut rencontrer des gens, où on peut s’asseoir un moment au chaud à table avec quelqu’un, où chacun retrouve un peu d’humanité, dont ce gouvernement nous prive de plus en plus.

Les Restos sont pourtant essentiels : 11 % des Belges vivent sous le seuil de pauvreté, en Wallonie et à Bruxelles ce sont près de 80 000 enfants.

Derrière ces chiffres se cachent des boîtes à tartines vides, des repas sautés, des parents qui se privent et des enfants qui grandissent en ayant faim.

Avec toutes les économies asociales du gouvernement, on peut déjà deviner que ce chiffre ne diminuera pas dans les années à venir, bien au contraire.

Frank Duval, directeur de la fédération des Restos du Cœur, parle à juste titre de la « violence » de la politique : “Le politique ne mesure pas la violence de ses décisions, ni leurs conséquences humaines.”

Cette économie est d’autant plus inhumaine qu’elle s’ajoute à la décision du même gouvernement de couper aussi dans le Plan hiver.

Avec ce plan, les grandes villes peuvent offrir un lit supplémentaire, une douche et un repas aux sans-abri pendant les mois de gel. Là aussi, ça représente des cacahuètes dans le budget : seulement 65 000 euros par ville. Mais sur le terrain, c’est parfois ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Où est l’humanité ? Je ne mâche pas mes mots, chers amis. Ce gouvernement est froid et impitoyable.

DRÔLES DE VŒUX par Jean-Pierre Froidebise (sur FB)

Je souhaite que la peste bubonique, le choléra, la lèpre et le virus Ebola s’ abattent comme un seul homme sur tous ceux qui pourrissent la vie des autres, mais les souhaits de Noël, ça ne marche malheureusement pas, ce serait trop beau, et il y aurait une relance plus que significative dans le marché des pompes funèbres.

Aux survivants de ce premier souhait, je souhaite que vous ne souhaitiez rien que vous n’ ayez déjà, ça vous facilitera la vie et vous fera faire de substantielles économies dont vous aurez grandement besoin, surtout si vous faites partie des milliers de personnes qui vont se retrouver à la rue dans moins d’une semaine grâce aux bons soins des personnes visées plus haut par mon premier souhait.

Cette publication a sept ans mais j’aurais pu l’écrire aujourd’hui.

Courage.

EST-CE TOLÉRABLE ? par Rudy Demotte (sur FB)

ILS BANNISSENT, ILS MENACENT, ILS PRÊCHENT LA LIBERTÉ.

LANCINANTE CHRONIQUE DE L’AMÉRIQUE DE TRUMP ET D’UNE SOUVERAINETÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE.

Ce matin, à la lecture de l’actualité, je reviens sur un fait précis, documenté, et pourtant révélateur d’un basculement plus large.

En effet, les États-Unis ont décidé d’interdire l’entrée sur leur territoire à plusieurs personnalités européennes engagées dans la régulation du numérique et la lutte contre la haine en ligne. Parmi elles figure Thierry Breton, ancien commissaire européen, mais aussi des responsables d’organisations non gouvernementales, des chercheurs, des acteurs civiques dont l’activité consiste à documenter la désinformation, les discours haineux et les dérives des grandes plateformes. Aucun extrémiste. Aucun propagandiste de la violence. Des personnes dont le tort est d’avoir voulu fixer des règles à des acteurs devenus plus puissants que nombre d’États.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SELON WASHINGTON : BANNIR POUR PROTÉGER

Washington invoque la liberté d’expression et la souveraineté du peuple américain. J’ai relu l’argument attentivement, par souci d’exactitude. Le Digital Services Act, voté par le Parlement européen et adopté à l’unanimité des États membres, ne s’applique qu’au marché européen. Il ne régit pas le débat public américain et n’impose aucune norme aux citoyens des États-Unis. Il rappelle simplement que ce qui est illégal hors ligne ne devient pas légal parce qu’il circule sur une plateforme américaine et rapporte de l’argent. Une position manifestement si radicale qu’elle justifie désormais des sanctions diplomatiques.

RÉGULER N’EST PAS CENSURER, SANCTIONNER N’EST PAS DÉBATTRE

La méthode choisie par Washington est d’une grande sobriété. Pas de contentieux juridique. Pas de débat institutionnel. Des interdictions de visas. On ne conteste pas les règles, on neutralise ceux qui les portent. La liberté d’expression, manifestement, se défend mieux quand l’adversaire reste à distance.

FRONTIÈRES NUMÉRIQUES, FRONTIÈRES POLITIQUES

Hier encore, j’écrivais sur les contrôles numériques aux frontières américaines, sur ces fouilles d’appareils électroniques, ces interrogatoires sans cadre clair, ces refoulements documentés par la presse américaine elle-même, visant des chercheurs, des journalistes ou de simples voyageurs. Le bannissement de responsables européens s’inscrit dans cette même logique. Quand la discussion devient inconfortable, on la déplace du terrain des idées vers celui de la contrainte administrative.

LIBERTÉ CONDITIONNELLE : UNIVERSITÉS, LIVRES, JOURNALISTES

Pendant que Washington accuse l’Europe de censure, la situation intérieure américaine mérite un regard sans emphase. Pressions exercées sur les universités, chercheurs publiquement stigmatisés, étudiants arrêtés lors de mobilisations politiques, visas retirés, livres retirés des bibliothèques scolaires, phénomène documenté par PEN America qui parle de milliers d’ouvrages concernés. Des études universitaires sont dénoncées comme idéologiques pour avoir abordé le racisme, le genre ou le climat. La liberté d’expression, bien sûr, reste proclamée. Elle devient simplement conditionnelle.

La presse indépendante, dans ce paysage, continue d’être traitée comme un adversaire structurel. Les insultes répétées, les accusations de mensonge, les restrictions d’accès aux institutions fédérales et les menaces budgétaires contre des médias publics comme NPR ou PBS ne relèvent pas de l’anecdote.

QUAND L’INVESTIGATION DÉRANGE, ON ÉTEINT LA LUMIÈRE

Plus récemment encore, une enquête de grande ampleur du programme 60 Minutes consacrée à la prison CECOT au Salvador a été retirée de la diffusion à la dernière minute par la direction de CBS, alors même qu’elle avait été validée sur le plan éditorial et juridique. L’enquête portait sur le sort de personnes expulsées des États-Unis après avoir été arrêtées par les agents de l’ICE, puis transférées dans cette méga-prison salvadorienne, symbole de la politique sécuritaire du président Nayib Bukele, dont le pouvoir autoritaire est largement documenté. La correspondante de l’émission elle-même a évoqué des pressions politiques. Il s’agissait pourtant d’un simple travail d’investigation. On peut appeler cela un choix éditorial. On peut aussi y voir une censure très appliquée.

INGÉRENCE POUR LES AUTRES, SOUVERAINETÉ POUR SOI

Sur la scène internationale, la cohérence du discours américain devient presque élégante. Washington dénonce l’extraterritorialité européenne tout en sanctionnant des ressortissants étrangers pour des actes accomplis hors du territoire américain. Il invoque la souveraineté des peuples tout en menaçant un pays européen, le Danemark, de s’approprier le Groenland, y compris par la force si nécessaire. Il dénonce l’ingérence, tout en laissant des figures centrales du trumpisme intervenir ouvertement dans la vie politique européenne.

J. D. Vance reprend publiquement les arguments des droites extrêmes du continent. Steve Bannon continue d’organiser et de théoriser une internationale réactionnaire assumée. Elon Musk utilise la plateforme qu’il contrôle comme un instrument d’intervention politique directe, soutenant des forces radicales européennes tout en dénonçant toute tentative de régulation comme une atteinte intolérable à la liberté. Curieusement, cette ingérence-là ne menace jamais la souveraineté des peuples.

SOUMISSION AU DROIT NON REQUISE : CPI, ONU, DROITS HUMAINS

Le précédent est éclairant. Avant les régulateurs européens du numérique, ce sont les juges de la Cour pénale internationale qui ont fait l’objet de sanctions américaines pour avoir enquêté sur des crimes de guerre, au nom du droit international. Plus récemment, la rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese a subi pressions diplomatiques et campagnes de délégitimation pour avoir exercé son mandat avec rigueur, en s’appuyant sur le droit et les droits humains. Là encore, le message est limpide : le droit est tolérable tant qu’il reste abstrait. Lorsqu’il devient opérant, il devient hostile.

BIG TECH + POUVOIR POLITIQUE : DES MILLIARDS EN JEU

Je ne vois pas là une série de contradictions accidentelles. J’y vois une convergence d’intérêts. Donald Trump et les oligarques du numérique américain avancent ensemble dès lors que l’Europe tente de fixer des règles contraignantes. Derrière les proclamations martiales sur la liberté d’expression, il y a des enjeux très concrets, parfaitement mesurables, des milliards de dollars en jeu et des modèles économiques fondés sur l’absence de contraintes, la captation de l’attention et la monétisation de la conflictualité.

CE N’EST PAS LA LIBERTÉ QU’ILS DÉFENDENT, C’EST UN MODÈLE

La liberté d’expression ainsi brandie n’est ni universelle ni désintéressée. Elle protège les plateformes dominantes, les discours rentables et les alliés politiques. Elle devient soudain très exigeante lorsqu’il s’agit de sanctionner ceux qui cherchent à en fixer les limites démocratiques.

Quand un pouvoir bannit des chercheurs, des régulateurs, des responsables associatifs, des juges internationaux et contribue à faire taire des enquêtes journalistiques au nom de la liberté, ce n’est pas la liberté qu’il défend. C’est un modèle économique et politique précis.

Et ce modèle supporte de plus en plus mal qu’on lui oppose des règles. Si je devais terminer par une question rhéthorique je dirais “Est-ce tolérable ? ”

Rudy

No Comments