11 juin 2024

“Good Move ou Bad Move ? ” : NOTRE DOSSIER

UNE ANALYSE DE GWENAËL BREËS.

Il y a des débats plus empoisonnés que d’autres. Des débats manichéens où deux camps irréconciliables semblent occuper tout le terrain, réduisant l’espace des nuances à peau de chagrin. Des débats clivants où se mêlent rapports de domination, dogmes, modes de vie et de survie, questions éthiques, affects à vif…

Le débat qui fait rage sur le nouveau plan de mobilité de la Région bruxelloise est de ceux-là.

Il met en jeu les habituels antagonismes entre défenseurs et opposants à la voiture, et ce n’est pas tendre.

Mais au-delà de ces positions tranchées, il agit comme un révélateur de l’état de la démocratie urbaine, de l’accélération des inégalités sociales et du déni qui continue à entourer les questions écologiques.

Pas besoin d’avoir suivi de près la mise en place des premières “mailles apaisées” cet été, pour comprendre qu’elles ont été synonymes de déficit de concertation avec les populations des quartiers concernés… Et ce malgré les années de préparation de Good Move, version modernisée et anglicisée des plans régionaux de mobilité, dont les prédécesseurs (Iris I en 1998 et Iris II en 2010) “n’ont pas produit le changement espéré” selon la Région bruxelloise.

Pas besoin d’avoir suivi de près la mise en place des premières “mailles apaisées” cet été, pour comprendre qu’elles ont été synonymes de déficit de concertation avec les populations des quartiers concernés… Et ce malgré les années de préparation de Good Move, version modernisée et anglicisée des plans régionaux de mobilité, dont les prédécesseurs (Iris I en 1998 et Iris II en 2010) “n’ont pas produit le changement espéré” selon la Région bruxelloise.

Good Move a été lancé en 2016, conçu à douce allure jusqu’à son adoption en 2020 après une enquête publique de quatre mois, mais c’est à l’été 2022 que son application est passée à la vitesse supérieure et que le plan est devenu tangible pour un grand nombre de Bruxellois.

Car les autorités ont beau avoir diffusé de l’information pendant toutes ces années, comment nier que celle-ci fut amplement insuffisante et pédagogiquement déficiente au regard des enjeux et des incidences concrètes dans la vie quotidienne des habitants ? Essentiellement cantonnée à des canaux que le commun des mortels ignore le plus souvent (tout comme nul citoyen n’est censé ignorer la loi mais n’en lit pas pour autant le Moniteur Belge), elle fut probablement confiée à des communicants dont la spécialité est d’emballer un message politique comme d’autres emballent des sodas.

Avec pour résultat des apparences smart, apaisantes et souriantes, un langage inepte et une grammaire peu inclusive véhiculant une forme inconsciente d’arrogance envers qui n’appartient pas à la catégorie sociale de ses concepteurs – les selfies et autres vidéos égocentristes de différents ministres et échevins “verts” de la mobilité n’y font pas exception.

Mais de véritable concertation (du latin concertare, se mettre d’accord), faut pas rêver.

Mais de véritable concertation (du latin concertare, se mettre d’accord), faut pas rêver.

Dans l’éventail des techniques de gouvernance, la “participation citoyenne” se limite au pire à un effet de manche, un gimmick, voire une instrumentalisation des habitants ; et au mieux, à une belle intention menée sur des temps trop courts, sur des enjeux rendus trop peu perceptibles, avec des moyens trop limités et des pratiques trop institutionnelles pour impliquer un nombre significatif de personnes aux profils sociologiques variés.

Quelle que soit la raison pour laquelle les institutions bruxelloises ne mènent pas de processus réellement participatifs, le résultat est le même : le fait de claironner leur prétendue existence provoque de perpétuels malentendus, frustrations et ressentiments.

À ce premier écueil, il suffit d’ajouter quelques-uns des ingrédients relativement habituels des politiques urbaines à Bruxelles, tels une dose de mécanique institutionnelle, une ration de marchandage et de compromis entre différents partis et niveaux de pouvoir, un zeste de technocratie et d’incompétence – ou à tout le moins de méconnaissance de certaines réalités de terrain (les “mailles” ne font pas l’objet d’études d’incidences)… et voilà comment on obtient, sans réelle surprise, un résultat qui ne tient pas la route.

À l’image de la “maille apaisée” de Cureghem qui a vu la population découvrir, un beau matin de juillet, des blocs de béton posés brutalement au milieu des rues, assortis de “boucles de circulation” et de quelques panneaux de signalisation kafkaïens, l’ensemble produisant paradoxalement une augmentation des embouteillages et de la pollution dans les artères vers lesquelles le trafic censé “s’évaporer” avait été renvoyé.

Même s’il ne s’agissait-là que d’un “test grandeur nature” destiné à observer la répartition des flux avant de procéder à des aménagements définitifs, même si l’intention des “mailles” est de décourager les automobilistes de traverser les quartiers résidentiels, et non d’empêcher les riverains de s’y rendre, et bien qu’il soit évident (aux yeux des planificateurs du moins) que changer des habitudes requiert du temps, admettons qu’il y a plus enviable carte de visite pour un dispositif qui prétend “apaiser” un quartier, en améliorer les conditions de vie et y diminuer la pollution.

Même s’il ne s’agissait-là que d’un “test grandeur nature” destiné à observer la répartition des flux avant de procéder à des aménagements définitifs, même si l’intention des “mailles” est de décourager les automobilistes de traverser les quartiers résidentiels, et non d’empêcher les riverains de s’y rendre, et bien qu’il soit évident (aux yeux des planificateurs du moins) que changer des habitudes requiert du temps, admettons qu’il y a plus enviable carte de visite pour un dispositif qui prétend “apaiser” un quartier, en améliorer les conditions de vie et y diminuer la pollution.

En l’absence de réel dialogue et de toute autre forme d’accompagnement, la “simplification routière” n’a pas été mieux reçue par les automobilistes locaux que la “simplification administrative” n’est généralement comprise par les citoyens.

Le dispositif a été vécu comme une décision hors-sol, un “enfermement” des habitants dans leur quartier, et la symbolique particulièrement malheureuse des barrières et blocs de béton (dites : “filtres multimodaux”) a exacerbé cette colère.

Mettre le règne de la voiture dans le rétroviseur

Cet auto-sabordage par manque d’anticipation des pouvoirs publics et de leurs bureaux d’études est excessivement regrettable, tant les objectifs du plan sont louables et déjà très insuffisants.

Pour rappel, Good Move a pris la relève de plans de mobilité qui avaient pour objectif de diminuer le trafic routier de 20%… mais qui ne l’ont guère réduit que de 2%.

Après ces deux décennies perdues, l’ambition est désormais d’atteindre d’ici 2030 :

– une réduction de 24% de l’usage de la voiture personnelle ;

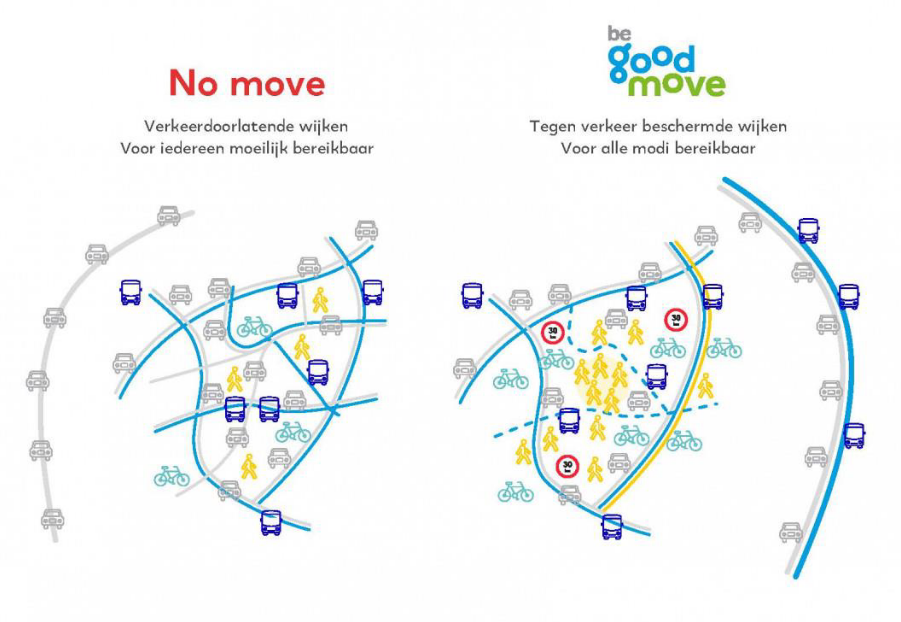

– une diminution de 34% du trafic de transit via la création de cinquante “quartiers apaisés” en se basant sur “l’effet d’évaporation” du trafic ;

– une multiplication par quatre de l’usage du vélo ;

– une amélioration de la sécurité routière et un objectif de zéro accident (mortel ou avec des lésions corporelles).

Le principe du plan est aussi d’accorder la priorité, dans l’ordre, aux piétons, aux vélos et aux transports en commun, à travers une série d’aménagements et la suppression de 65.000 places de stationnement aujourd’hui réservées à la voiture.

Au risque de répéter des évidences, rappelons que le transport routier ne cause pas seulement des accidents : il produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles, il génère stress et pollution sonore aux conséquences importantes sur la santé, il occupe 70% de l’espace public bruxellois, il émet des polluants atmosphériques responsables de morts prématurées.

Au risque de répéter des évidences, rappelons que le transport routier ne cause pas seulement des accidents : il produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles, il génère stress et pollution sonore aux conséquences importantes sur la santé, il occupe 70% de l’espace public bruxellois, il émet des polluants atmosphériques responsables de morts prématurées.

Or, la majorité des trajets automobiles effectués à Bruxelles le sont pour des distances courtes (moins de 5 km), avec un impact extrêmement négatif sur la qualité de l’air, principalement dans les quartiers où le trafic est intense et le bâti dense, comme à Cureghem.

Au palmarès des villes les plus polluées, Bruxelles est la troisième sur le podium belge et la huitième d’Europe en termes de taux de mortalité dû au dioxyde d’azote, un gaz toxique principalement formé dans les moteurs de voiture et qui cause des problèmes respiratoires.

Mais septante années de politiques pro-voiture ne se détricotent pas d’un coup de boucles de circulation magiques.

Si des plans de mobilité sont nécessaires pour décourager l’usage intempestif de la voiture, ils ne sont pas suffisants pour encourager les automobilistes à se débarrasser de leur véhicule.

Comment y parviendrait-on, d’ailleurs, sans s’attaquer aussi à des dispositifs fiscaux comme les voitures de société, à l’industrie automobile, et plus globalement à tout ce qui entretient l’image de la voiture comme marqueur de réussite sociale ?

Comment pourrait-on espérer “l’évaporation du trafic” sans chercher aussi à résoudre le paradoxe de cette région bruxelloise dont 54% des habitants ne sont pas motorisés, mais qui est engorgée par environ 200.000 navetteurs y entrant quotidiennement en voiture ? Comment atteindre un “changement de paradigme” sans travailler aussi à la relocalisation des activités ?

Et sans développer en parallèle des alternatives concrètes destinées, entre autres, aux personnes dépendant de leur voiture pour se rendre au travail ?

Et sans développer en parallèle des alternatives concrètes destinées, entre autres, aux personnes dépendant de leur voiture pour se rendre au travail ?

À cet égard, notons que les pistes ne manquent pas, quelques-unes existent d’ailleurs déjà dans certaines parties de la ville : systèmes de co-voiturage, véhicules partagés, rendre plus agréables et accessibles les traversées piétonnes des quartiers, aides à l’achat d’un vélo pour qui rend sa plaque…

Et bien sûr, une métamorphose de l’approche des transports publics : augmentation des fréquences ; élargissement des horaires ; plus grande desserte de l’ensemble du territoire ; mise en place de navettes pour des trajets de courtes distances ; meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap, moins agiles ou plus chargées ; politique tarifaire plus abordable, voire recours à la gratuité ; promouvoir l’accessibilité désormais existante des usagers de la STIB au réseau interurbain bruxellois de la SNCB…

Tous dispositifs qui, à l’inverse d’un métro ou d’un RER, ne nécessitent ni des milliards d’investissements ni des décennies de chantiers de bétonisation.

Cette incohérence fondamentale des politiques publiques, qui s’explique partiellement par l’éclatement des compétences dans l’architecture institutionnelle belge, a suscité à Bruxelles une réaction qui s’est cristallisée sur les “mailles apaisées”.

À Cureghem, quartier populaire d’Anderlecht, la “maille” a résonné chez de nombreux habitants comme une atteinte à leurs modes de survie, une énième dépossession, d’autant moins compréhensible à leurs yeux qu’aucun autre quartier de la commune n’était concerné. En effet, Good Move laisse aux communes le soin de proposer les portions de territoire dans lesquelles elles souhaitent implanter, avec plus ou moins de pertinence et de volontarisme, des “mailles apaisées” de tailles variables (dites aussi : “Contrats locaux de mobilité”).

C’est ensuite l’administration de Bruxelles Mobilité qui les sélectionne et les finance – d’ici 2030, cinq nouveaux “quartiers apaisés” sont censés être mis en place chaque année à travers toute la région.

La question sociale en angle mort

La question sociale en angle mort

C’est donc moins l’émergence d’un rejet de la “maille” de Cureghem qui a surpris, que l’ampleur et la détermination de la réaction.

La démocratie urbaine étant affaire de luttes et de rapports de force, et les disparités socio-économiques constituant des facteurs d’inégalité dans la participation à de telles mobilisations, celle de Cureghem est notable tant il est rare que des habitants de quartiers populaires réagissent aussi collectivement et instantanément à un projet urbanistique qui les concerne.

Le mouvement s’est structuré autour de “Non au plan Good Move”, un comité qui a su agréger des personnes aux profils variés et qui compte parmi ses animateurs et porte-paroles des personnes rompues au b.a.-ba de la mobilisation politique, disposant d’un bagage décolonial et d’une lecture des rapports de classes.

Partant d’un socle initial de revendications sur la “sécurité” et la “tranquillité” des habitants, “Non au plan Good Move” a rapidement développé un discours de défense des classes populaires, faisant ainsi entendre d’autres sons de cloche que la seule opposition entre tel et tel mode de mobilité.

La question sociale s’est invitée dans le débat.

La question sociale s’est invitée dans le débat.

Notamment sous l’angle de la gentrification, puisque la réduction de l’emprise de la voiture visée par Good Move se double d’une volonté de “rendre aux Bruxellois un espace public de qualité” (dites : “Good Neighbourhood”).

Débat souvent miné, tant ceux qui le soulèvent se font habituellement qualifier de promoteurs d’une ville sale, mal aménagée et ghettoifiée, alors qu’ils défendent l’accès au logement à des ménages aux revenus faibles et non le principe d’un statu quo dans des quartiers souvent désinvestis de longue date par les pouvoirs publics et où l’automobile colonise les voiries.

La problématique se pose avec d’autant plus d’acuité dans un quartier dense du “croissant pauvre” comme Cureghem, qui permet encore aux personnes à faibles revenus de se loger (notamment aux primo-arrivants), mais dont l’important bâti industriel aiguise l’appétit des investisseurs.

Cureghem est d’ailleurs en train d’être grignoté, de l’intérieur comme à ses abords du côté de la gare du Midi et du canal, par une série de grands projets immobiliers.

La question est sans doute moins de savoir s’il y a une volonté politique d’utiliser Good Move comme levier pour attirer des riverains “à meilleure capacité contributive” dans un tel quartier, que de pointer les effets d’une politique de réaménagement des espaces publics qui veut augmenter “l’attractivité” et upgrader “l’image de marque” de ce quartier – y entraînant non pas l’augmentation du niveau de vie des riverains, mais la hausse des valeurs symboliques et immobilières.

Or, c’est l’un des angles morts du plan Good Move, et si les autorités ne mettent rien en place pour encadrer ces effets, la suspicion, la critique et la résistance resteront entières.

Dénonçant un danger de “mise à mort sociale”, le comité a par ailleurs amené la notion de “formes d’écologie de subsistance” pratiquées dans les milieux populaires, à savoir que l’usage d’un véhicule peut y être davantage collectif et solidaire qu’individuel, à l’inverse de certains quartiers plus aisés où les ménages ont les moyens et l’habitude de cumuler les modes de mobilité (voiture, trottinette, vélo…) et les capacités de s’adapter aux changements.

Dénonçant un danger de “mise à mort sociale”, le comité a par ailleurs amené la notion de “formes d’écologie de subsistance” pratiquées dans les milieux populaires, à savoir que l’usage d’un véhicule peut y être davantage collectif et solidaire qu’individuel, à l’inverse de certains quartiers plus aisés où les ménages ont les moyens et l’habitude de cumuler les modes de mobilité (voiture, trottinette, vélo…) et les capacités de s’adapter aux changements.

Bien que non généralisable à l’ensemble des automobilistes de Cureghem, ce raisonnement a eu le mérite de mettre le doigt sur le manque de finesse et de précision du diagnostic produit par les statisticiens de Good Move.

Sortie de route pour Good Move ?

Mais là où les revendications auraient pu articuler une visée à la fois sociale et environnementale, “Non au plan Good Move” a martelé l’unique et impérieuse nécessité de revoir le plan de circulation, en demandant d’abord un moratoire sur la “maille apaisée”, avant d’exiger son retrait pur et simple.

Au travers du leitmotiv de “repartir d’une page blanche” et de l’éventail de textes, visuels et autres hashtags qui l’ont accompagné, le motif précis de la discorde est jusqu’à présent resté équivoque : l’objectif du comité est-il de modifier la forme et la taille données à la “maille” de Cureghem, d’abolir le principe même des plans visant à réduire le trafic de transit, de s’opposer en bloc au plan Good Move, ou encore de revendiquer la persistance d’un mode de vie intrinsèquement lié à l’usage de l’automobile ?

Derrière le slogan “Rendez-nous notre quartier”, la communication contre “Bad Move” ne dit rien ou presque sur la nécessité de solutions de mobilité alternatives à la voiture, au moment où il est demandé aux habitants de délaisser la leur.

Derrière le slogan “Rendez-nous notre quartier”, la communication contre “Bad Move” ne dit rien ou presque sur la nécessité de solutions de mobilité alternatives à la voiture, au moment où il est demandé aux habitants de délaisser la leur.

Rien sur le fait que plusieurs de ces alternatives sont tributaires d’une réduction préalable ou concomitante de la pression automobile.

Pas un mot sur l’inégalité environnementale relative à la qualité de l’air entre les quartiers centraux et les quartiers aisés de Bruxelles.

Ni même sur la nature plutôt égalitaire des dispositifs de diminution du trafic de transit, à l’inverse d’autres mesures qui sont dans les cartons des pouvoirs publics et qui jouent, elles, sur les capacités financières des ménages : tarification kilométrique, interdiction des moteurs thermiques, suppression du stationnement en voirie au profit de parking hors voirie…

Faut-il en déduire qu’aux yeux des opposants aux “mailles apaisées”, le fait d’intégrer ces éléments reviendrait forcément à renier la légitimité de leur combat, ou à valider l’ensemble de l’argumentation des pouvoirs publics ?

Faut-il supposer qu’en raison de multiples sensibilités et tonalités coexistant au sein du mouvement, il a été jugé plus efficace de rester évasif sur de potentiels points de divergences afin de parler “d’une seule voix pour dire non” ?

D’un point de vue strictement stratégique, cette ambiguïté s’est avérée payante.

Le rapport de force a été suffisamment puissant pour faire reculer les autorités communales. Les forcer, pour une fois, à un peu de considération envers Cureghem.

Le rapport de force a été suffisamment puissant pour faire reculer les autorités communales. Les forcer, pour une fois, à un peu de considération envers Cureghem.

Leur faire admettre, aussi, qu’elles ont fait fausse route quant à la taille trop grande de la “maille”, ainsi qu’en matière de concertation : des annonces sur les sites des institutions, une enquête en ligne, trois réunions publiques dans un certain entre-soi, quelques visioconférences avec des associations, un peu de porte-à-porte et l’une ou l’autre sortie de stand réunissant une dizaine de badauds sous une tonnelle blanche n’auront donc pas suffit à emporter l’adhésion du quartier.

Un événement survenu quelques mois plus tôt aurait d’ailleurs dû mettre la puce à l’oreille des experts ès participation : la sortie de trois élues écologistes venues présenter la future “maille” au moyen de bacs à plantes installés au beau milieu d’une rue de Cureghem, s’était soldée par des insultes, des jets de cailloux et la mise à feu desdits bacs.

L’affaire n’était manifestement pas pliée.

Quoiqu’il en soit, après une pétition de plusieurs milliers de signatures, des blocs de béton régulièrement déplacés par des habitants et une interpellation citoyenne au conseil communal dans une ambiance particulièrement électrique, la “maille” anderlechtoise a finalement été démantelée à la fin septembre.

Au prix, toutefois, de ce qui peut ressembler à une réponse du berger à la bergère, puisqu’outre l’élaboration d’un nouveau plan local de mobilité, la commune a annoncé son intention d’étudier désormais “un plan de revitalisation globale” pour Cureghem.

Mais c’est une autre histoire.

En attendant, “Non au plan Good Move” est devenu un fer de lance cherchant à exporter la bataille contre “Bad Move” dans d’autres quartiers, qu’ils soient aisés ou semblablement précarisés, concernés par les premières “mailles” ou non.

En attendant, “Non au plan Good Move” est devenu un fer de lance cherchant à exporter la bataille contre “Bad Move” dans d’autres quartiers, qu’ils soient aisés ou semblablement précarisés, concernés par les premières “mailles” ou non.

À travers la région, d’autres pétitions ont été lancées, d’autres comités du même nom ont été créés. Et la soupe a été servie à différents partis qui n’ont pas attendu leur reste pour surfer sur l’affaire.

La droite libérale (MR) s’est ainsi ruée sur l’occasion et plusieurs de ses édiles – bourgmestre sur le retour, mandataire ucclois préféré des lobbyistes d’Uber, ou autre riche femme d’affaires en vogue – ont scandé les vertus du “bon sens” et de “la liberté de choix de son moyen de transport” à coups de tweets et de poings levés.

De l’extrême droite flamande à la gauche marxiste-léniniste, de certaines franges de la majorité bruxelloise actuelle à des partis de la précédente législature (celle qui a initié Good Move et dont, au passage, ni Ecolo ni Groen ne faisaient partie), le parti de la voiture a transcendé les clivages habituels.

La frilosité a gagné les états-majors, et un vaste panel de familles politiques a donné de la voix dans un même concert de diatribes contre ce plan régional… qu’un certain nombre d’entre elles ont pourtant contribué à façonner.

Les uns après les autres, différents plans locaux de circulation ou de stationnement ont à leur tour fait l’objet de coups de freins ou de rétropédalages dans des communes comme Schaerbeek, Molenbeek, Jette, Woluwe-Saint-Lambert… et même Evere, la commune du Ministre-Président de la Région bruxelloise (PS).

Les uns après les autres, différents plans locaux de circulation ou de stationnement ont à leur tour fait l’objet de coups de freins ou de rétropédalages dans des communes comme Schaerbeek, Molenbeek, Jette, Woluwe-Saint-Lambert… et même Evere, la commune du Ministre-Président de la Région bruxelloise (PS).

Et les différents comités ne comptent pas en rester là.

Au point de laisser entrevoir la possibilité d’une situation où le troisième plan de mobilité de la Région bruxelloise resterait au point mort pour des temps indéfinis, après que ses deux prédécesseurs n’aient pas produit la diminution escomptée du trafic automobile.

Au rythme des institutions, il faudrait alors attendre de nouvelles élections, de nouveaux accords de majorité, de nouveaux marchés publics désignant de nouveaux bureaux d’études, et bien sûr de nouveaux “processus participatifs”, avant d’accoucher d’un énième plan.

D’ici là, l’humanité aura quasiment eu le temps de faire cracher à la planète ses dernières ressources en combustibles fossiles, et le “changement de paradigme” n’en serait que plus brutal…

C’est une image, bien sûr, mais ne devrait-elle pas nous amener à repenser, si pas le fonctionnement d’institutions sans doute trop sclérosées pour se remettre en question, à tout le moins la conduite de nos luttes urbaines ou écologiques, et les prismes parfois trop étroits dont découlent nos revendications et nos alliances ?

“D’une seule voix” pour quelles alliances ?

“D’une seule voix” pour quelles alliances ?

À force de détourner le regard des réels enjeux écologiques et sanitaires, et de faire feu de tout bois pour pousser “Bad Move” dans le fond du ravin (y compris en relayant toutes sortes de paroles opposées à Good Move, allant de la pseudo “enquête d’opinion” pro-voiture jusqu’à l’interview du patron d’une multinationale du parking), le discours du comité cureghemois s’est fait de plus en plus trouble ; et la victoire galvanisante de la “démocratie populaire” anderlechtoise est devenue l’étendard de ceux pour qui la congestion sur les routes n’est jamais attribuable à la prolifération des voitures mais bien aux mesures essayant d’en limiter les flux.

À l’image du groupe Mauto Défense, promoteur d’un “contre-pouvoir aux lobbies environnementaux autophobes”, qui a apporté bruyamment son soutien au comité en le remerciant d’avoir montré “le chemin à suivre”.

Ce faisant, la dimension sociale qui avait nourri l’argumentaire cureghemois, notamment en ramenant au premier plan la question de la gentrification et en défendant certains usages de la voiture en tant que “dispositif social de solidarité” (soins à domicile, personnes âgées, petits commerçants, etc.), est devenue inaudible.

Noyée dans une litanie de commentaires postés sur les réseaux “sociaux” des comités, distillant au premier degré la théorie d’une population bruxelloise divisée en deux groupes distincts : celui des “habitants historiques des quartiers” et celui des cyclistes, “bobos en sandales” et autres “Flamands (même s’ils s’ignorent)” qui “sont tout sauf des natifs”…

Cette synthèse d’un combat opposant “la majorité silencieuse” des “vrais Bruxellois” à une “minorité agissante” qui “s’accapare l’espace public” et “rend la vie impossible aux classes populaires laborieuses”, gomme un peu vite certaines nuances – notamment le fait que la majorité des Bruxellois n’a pas de voiture, ou que la très forte augmentation des modes de transport “actifs” ces 20 dernières années (marche à pieds, vélo, transports en commun) est attribuée, entre autres, à l’appauvrissement de la population…

Cette synthèse d’un combat opposant “la majorité silencieuse” des “vrais Bruxellois” à une “minorité agissante” qui “s’accapare l’espace public” et “rend la vie impossible aux classes populaires laborieuses”, gomme un peu vite certaines nuances – notamment le fait que la majorité des Bruxellois n’a pas de voiture, ou que la très forte augmentation des modes de transport “actifs” ces 20 dernières années (marche à pieds, vélo, transports en commun) est attribuée, entre autres, à l’appauvrissement de la population…

Relevant davantage de la réduction outrancière du débat que de l’analyse sociologique, cette lecture des faits reproduit comme en miroir la démarche classiste des autorités et leur méconnaissance de certains usages et réalités.

Et au passage, elle rate sa cible : celle d’un urbanisme excluant, basé sur l’attractivité et la compétition entre grandes villes, et conçu pour les intérêts des classes supérieures, “créatives” et “dynamiques”, c’est-à-dire flexibles et (auto)entrepreneuriales.

Faire passer l’essentiel pour de l’accessoire

Positionnant son combat à “l’avant-garde de la lutte contre l’éco-libéralisme autoritaire”, “Non au plan Good Move” a concentré l’essentiel de sa charge contre Ecolo et Groen, ne laissant pas passer un jour sans nourrir le feu contre ces partis et sans désigner leurs mandataires à la vindicte publique – en premier lieu l’échevine anderlechtoise de la mobilité, qui a déchaîné contre elle un torrent d’invectives décomplexées.

On peut comprendre combien il peut être cathartique de renvoyer à l’expéditeur la violence, le mépris et la suffisance de son plan mal préparé, et de lui faire ravaler ses paroles sur une pseudo concertation citoyenne.

On sait aussi combien des tactiques de clivage, de discrédit, de polarisation voire de stigmatisation peuvent s’avérer efficaces dans un combat politique.

Mais ces procédés comportent aussi leurs revers. Notamment ceux, en l’occurrence, de s’accommoder d’une honnêteté intellectuelle toute relative et de prêter le flanc aux récupérations diverses.

Ici, les multiples responsabilités, hypocrisies et trahisons d’autres formations politiques ont été mises en sourdine. Et en écho, la clameur s’est répandue au sein des comités anti-Good Move contre une écologie forcément “punitive”, “dictatoriale”, “totalitaire”, “idéologique”, “dogmatique”, “doctrinaire”, “irrationnelle”…

Ici, les multiples responsabilités, hypocrisies et trahisons d’autres formations politiques ont été mises en sourdine. Et en écho, la clameur s’est répandue au sein des comités anti-Good Move contre une écologie forcément “punitive”, “dictatoriale”, “totalitaire”, “idéologique”, “dogmatique”, “doctrinaire”, “irrationnelle”…

Une rhétorique contribuant au glissement sémantique qui amalgame écologie politique et partis politiques se préoccupant de l’environnement ; et présentant les questions écologiques non pas comme des enjeux de santé et de survie de l’humanité, mais comme un domaine opposé au social – voire pire : comme un banal fond de commerce politicien. Confuse et sournoise, cette petite musique fabrique un repoussoir bien commode pour celles et ceux qui se complaisent dans le très court terme, préférant regarder ailleurs, croire ou faire croire que des solutions technologiques vont nous éviter de bouleverser nos modes de vie.

Tout en disant souhaiter une “démocratie populaire“, elle fait surtout appel à l’électeur qui est en nous, nous incitant à voter pour des partis qui trouveront toujours raisonnable d’octroyer un sursis supplémentaire à l’industrie automobile, et par extension à tout ce qui constitue le modèle capitaliste et productiviste dont ils n’imaginent pas sérieusement sortir.

À rebours du bashing alimenté ces dernières semaines contre les “Khmers verts” et autres “escrolos”, on se permettra plutôt de considérer les partis écologistes belges bien tièdes face au bouleversement de la biodiversité, à la destruction des écosystèmes, au dérèglement du climat, au franchissement des seuils planétaires, bref, à l’extinction massive des espèces vivantes qui est en cours.

Car au risque, une fois encore, de ressasser des lieux communs : la planète ne nous laisse qu’un temps compté. C’est une course de vitesse qui se joue partout, à toutes échelles, et dans laquelle la temporisation ne joue pas en faveur des humains – et certainement pas des moins nantis.

Car au risque, une fois encore, de ressasser des lieux communs : la planète ne nous laisse qu’un temps compté. C’est une course de vitesse qui se joue partout, à toutes échelles, et dans laquelle la temporisation ne joue pas en faveur des humains – et certainement pas des moins nantis.

Le fait qu’on en soit encore, en 2022, à tergiverser sur les moyens d’atteindre des objectifs aussi dérisoires que ceux qui ont été fixés pour 2030 (réduction d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre) et 2050 (“neutralité” carbone), en dit long sur le degré d’atermoiement de nos sociétés…

D’autant qu’on sait ces objectifs être déjà hors de portée, si nous ne changeons pas immédiatement nos modes de production et de consommation. Les études indiquent en effet qu’à moins de réduire drastiquement notre rythme actuel d’émissions de gaz à effet de serre, nous aurons déjà atteint les 1,5°C de réchauffement en 2031…

Avec des effets qui rendraient les conditions de la vie sur Terre de plus en plus hostiles – jusqu’à une extinction de l’humanité prédite par certains scientifiques d’ici moins de 500 ans, soit le temps d’à peine une vingtaine de générations.

Face à ces périls, on ne critiquera jamais assez la profonde irresponsabilité des tenants de l’écologie “des petits gestes” et du tri des ordures ménagères ; l’inconscience et l’irrationalité coupables du colmatage de brèches à coups de petits ajustements ; l’incapacité à penser les conséquences sociales de mesures écologiques et de les contrecarrer ; l’insupportable aptitude à transformer toute initiative locale et “durable” en “solution innovante” et en objet de branding ; ou encore le manque de témérité quand il s’agit de tenir bon dans la tempête, en expliquant et en défendant l’urgence d’abandonner la voiture individuelle comme moyen de transport dominant…

Face à ces périls, on ne critiquera jamais assez la profonde irresponsabilité des tenants de l’écologie “des petits gestes” et du tri des ordures ménagères ; l’inconscience et l’irrationalité coupables du colmatage de brèches à coups de petits ajustements ; l’incapacité à penser les conséquences sociales de mesures écologiques et de les contrecarrer ; l’insupportable aptitude à transformer toute initiative locale et “durable” en “solution innovante” et en objet de branding ; ou encore le manque de témérité quand il s’agit de tenir bon dans la tempête, en expliquant et en défendant l’urgence d’abandonner la voiture individuelle comme moyen de transport dominant…

On peut reprocher beaucoup de choses aux mouvements et aux partis environnementalistes belges. Mais les taxer d’être “les pires ennemis de la démocratie” par leur “totalitarisme” et leur “extrémisme”, cela relève de la grossière caricature, de la mauvaise foi ou de l’aveuglement.

Démocratie urbaine en panne sèche

Il faut par ailleurs méconnaître l’histoire de Bruxelles, ou vouloir cyniquement la réécrire, pour prétendre peindre de “vert” le mot “autoritaire”.

De mémoire de Bruxellois, il n’y a pas un parti qui, en situation d’exercer le pouvoir, n’ait imposé des décisions de manière plus ou moins autoritaire.

Car au-delà des nuances de couleurs, si la démocratie participative ne dépasse pas le stade du gadget de communication, c’est pour des raisons systémiques – résumées par cette phrase-culte de l’actuel secrétaire d’État en charge de l’urbanisme et du patrimoine (socialiste flamand) : “En Région bruxelloise, on fait des choses qui rendent les gens furieux mais on continue et au final, on fait leur bonheur malgré eux”.

D’ailleurs, si un parti incarne ce système mieux que tout autre, c’est le Parti Socialiste.

D’ailleurs, si un parti incarne ce système mieux que tout autre, c’est le Parti Socialiste.

Ce même parti qui, tout en étant aux commandes de la Région bruxelloise et de la commune d’Anderlecht, tire habilement son épingle du jeu et se voit délicatement épargné par les attaques à la sulfateuse que “Non au plan Good Move” réserve aux partis “verts”… Presque au point de nous faire oublier que le PS a gouverné la Région bruxelloise de manière ininterrompue depuis 1989, qu’il est passé maître absolu dans l’art du clientélisme et du paternalisme envers les populations d’origine immigrée, et que ses responsabilités sont écrasantes en termes de gentrification et d’envolée des loyers à Bruxelles.

On se permettra donc de ne pas sabrer trop vite le champagne avec ceux qui se réjouissent d’avoir “récupéré [leur] démocratie communale” grâce au retrait de la “maille” anderlechtoise.

Difficile, en effet, d’être convaincu par la sincérité d’un discours présentant cette démocratie locale comme un modèle qui aurait pour seuls obstacles l’attitude des partis “verts” et la surreprésentation des partis flamands en Région bruxelloise.

On y croit d’autant moins que, la même semaine où éclatait cette “victoire de la démocratie populaire”, des ténors PS du gouvernement bruxellois faisaient coup sur coup deux annonces devant un parterre d’investisseurs et de promoteurs immobiliers buvant du petit lait…

On y croit d’autant moins que, la même semaine où éclatait cette “victoire de la démocratie populaire”, des ténors PS du gouvernement bruxellois faisaient coup sur coup deux annonces devant un parterre d’investisseurs et de promoteurs immobiliers buvant du petit lait…

D’une part, la secrétaire d’État au Logement a dit sa volonté d’abolir les commissions de concertation, et dans certains cas les enquêtes publiques. Ces deux dispositifs, hérités des luttes urbaines des années 1970, et certes totalement imparfaits, sont toutefois les seuls à donner légalement aux habitants le droit de participer au devenir de leur ville.

Ils sont d’autant plus précieux que le gouvernement bruxellois est en train de préparer une nouvelle réglementation urbanistique (dites : “Good Living”) afin de la rendre “plus ambitieuse”, ce qui ne laisse rien augurer de bon pour la démocratie urbaine.

D’autre part, le Ministre-Président a affirmé sa détermination à bétonner les 42 hectares restants de sols vivants sur le territoire bruxellois… et ce, au nom du “logement accessible” – mais malheureusement, sans préciser à quelles catégories de revenus ces logements seront destinés. “L’environnement est certainement un aspect essentiel, mais il ne peut primer sur les volets sociaux et économiques”, a-t-il conclu, démontrant combien la récente conversion de son parti à l’éco-socialisme est à ranger dans la catégorie de l’abstraction théorique, voire de la pure fiction.

Marcher sur ses deux jambes

Marcher sur ses deux jambes

Depuis la création de la Région bruxelloise en 1989, trois décennies de gouvernements majoritairement progressistes n’ont fait qu’accroître les inégalités, notamment dans le domaine du travail, de l’accès au logement, et maintenant de l’énergie.

Pendant ces trente années où la question écologique n’a cessé de s’imposer (le premier rapport du GIEC date de 1990), des partis comme Ecolo, Groen et le PS sont restés ancrés, chacun à sa manière, dans les dogmes du capitalisme et du productivisme et dans la quête d’une compatibilité avec l’écologie.

Ils ne sont ainsi jamais parvenus à dépasser le stade de l’incantation lorsqu’il s’agit de “réconcilier social et environnemental”.

Au contraire, chaque crise énergétique ou environnementale les voit saisis par un réflexe de repli sur leurs terres électorales : écologique pour les uns, socio-économique pour les autres.

Quant aux classes sociales précarisées, premières concernées par le caractère égalitaire ou non des mesures de “transition”, leur représentation dans les rangs de ces partis reste tantôt instrumentalisée, tantôt quasi inexistante.

Les résistances aux “mailles apaisées” s’inscrivent dans ce contexte.

Les résistances aux “mailles apaisées” s’inscrivent dans ce contexte.

Elles donnent un tout petit aperçu de ce qui peut se produire lorsqu’un système intrinsèquement inégalitaire se retrouve au pied du mur face à des bouleversements qu’il avait prédits mais pas anticipés (syndémie, crise énergétique, entrée dans l’ère des pénuries, réchauffement climatique…).

Il en résulte une accélération des inégalités dans laquelle les questions de survie immédiate ont tendance à prendre le dessus sur des considérations pouvant paraître trop abstraites ou ahurissantes – tant l’enjeu est global, tant les effets de la pollution ne sont pas immédiatement perceptibles, tant le rythme des ravages écologiques n’est pas celui d’une vie humaine…

Dès lors, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour dresser un possible horizon de ce qui nous pend au nez, que ce soit en termes de tensions sociales, de conflits, voire d’éclosion de formes d’autoritarismes bien plus menaçantes que l’imposition de quelques dizaines de boucles de circulation.

Il suffit de songer, par exemple, à ce que risquent de provoquer les inégalités qui vont irrémédiablement s’accroître lors d’épisodes de canicule et d’inondations.

Ou encore, au fossé qui va se creuser dès l’interdiction des moteurs thermiques en 2035, entre ceux qui pourront se payer la dernière Tesla et les autres…

Au risque d’un dernier enfonçage de portes ouvertes, on se demandera donc d’où l’indispensable bifurcation de nos sociétés peut émerger, face à l’implacable logique du marché qui entend poursuivre l’économie de l’offre et la production de plus-values en toutes circonstances, et si l’éternel réflexe de la classe politique est d’entretenir des visions à court terme pour rassurer l’électorat ?

Au risque d’un dernier enfonçage de portes ouvertes, on se demandera donc d’où l’indispensable bifurcation de nos sociétés peut émerger, face à l’implacable logique du marché qui entend poursuivre l’économie de l’offre et la production de plus-values en toutes circonstances, et si l’éternel réflexe de la classe politique est d’entretenir des visions à court terme pour rassurer l’électorat ?

D’où, si ce n’est des mouvements sociaux ?

Et comment, si à l’échelle de nos luttes et mobilisations, nous ne faisons pas en sorte de créer des rapports de force poussant les politiques urbaines et de mobilité dans le sens d’une justice sociale et environnementale ?

Comment, si nous ne faisons pas le choix de discours explicites comme prérequis pour engranger des victoires ponctuelles pouvant aussi s’inscrire dans un temps plus long ?

Et si nous n’articulons pas nos objets de lutte et nos alliances à une perspective plus large, celle d’une écologie sociale de rupture avec le capitalisme et les logiques productivistes ?

Gageons que les combats porteurs de réponses aux enjeux de notre époque sont ceux qui cherchent à déjouer les équations binaires. Car il n’y a pas d’opposition à vouloir une ville où chacun et chacune peut se loger dignement, quels que soient ses revenus, et un environnement de qualité.

Gageons que les combats porteurs de réponses aux enjeux de notre époque sont ceux qui cherchent à déjouer les équations binaires. Car il n’y a pas d’opposition à vouloir une ville où chacun et chacune peut se loger dignement, quels que soient ses revenus, et un environnement de qualité.

Il n’y a pas de paradoxe à exiger à la fois un espace public libéré du trop-plein de voitures, un air libéré des particules fines, l’encadrement des loyers privés et la production de logements publics abordables pour tous.

Il n’y a pas de contradiction à souhaiter la réduction de l’usage de la voiture individuelle par le biais de mesures socialement équitables ; pas plus qu’à refuser de choisir entre la démocratie urbaine et des réponses urgentes aux problèmes sanitaires et écologiques. Revendiquer un avenir non-dystopique pour notre planète et un présent désirable dans nos quartiers, c’est simplement chercher à marcher sur ses deux jambes.

Gwenaël Breës le 12 octobre 2022

No Comments